異織獨繡-絲線之道

絲線之道

本區聚焦刺繡技法的藝術成就,探究這些技法如何成為刺繡視覺表現中不可或缺的核心元素。正如語言與飲食文化因地理與歷史脈絡而各具特色,刺繡技法亦隨地域演變出不同風格,中國四大名繡——蘇繡、湘繡、蜀繡及粵繡,即是其中最具代表性者。 蘇繡是以中國蘇州為中心的繡品總稱,以精準細膩的針法聞名,其中尤以繡貓著稱;湘繡則為圍繞中國湖南而生的繡品,擅長運用絲線營造逼真生動的圖像,獅虎為題的刺繡為代表作;蜀繡泛指中國四川一帶的刺繡,風格工整嚴謹,常見題材如芙蓉鯉魚、熊貓等;粵繡泛指中國廣東近二、三百年來的繡品,色彩豐富、紋理歡騰。本館藏品中,蘇繡與湘繡作品佔多數,涵蓋黃淬鋒、余福臻、盧建英及顧文霞大師工作室等匠師的代表之作。 此外,多樣的刺繡技法如雙面(全異)繡、精微繡、緙絲、冊頁繡及文字繡等,亦彰顯刺繡在材質運用與視覺語彙上的豐富變化。「雙面全異繡」由黃淬鋒於1980年代研發,在同一幅繡品的兩面呈現不同圖像,對繡稿設計與針線控制是極高的挑戰;「精微繡」多需繡師在放大鏡的輔助下完成,以極細膩的針法展現毫釐間的控制;「緙絲」以絲線與色彩實現媲美工筆畫的精妙表現;亦有巧妙結合刺繡和冊頁形式裝裱,或以絲線重現書法筆勢與墨跡力道之作品,展現刺繡在視覺表現上的無限可能。

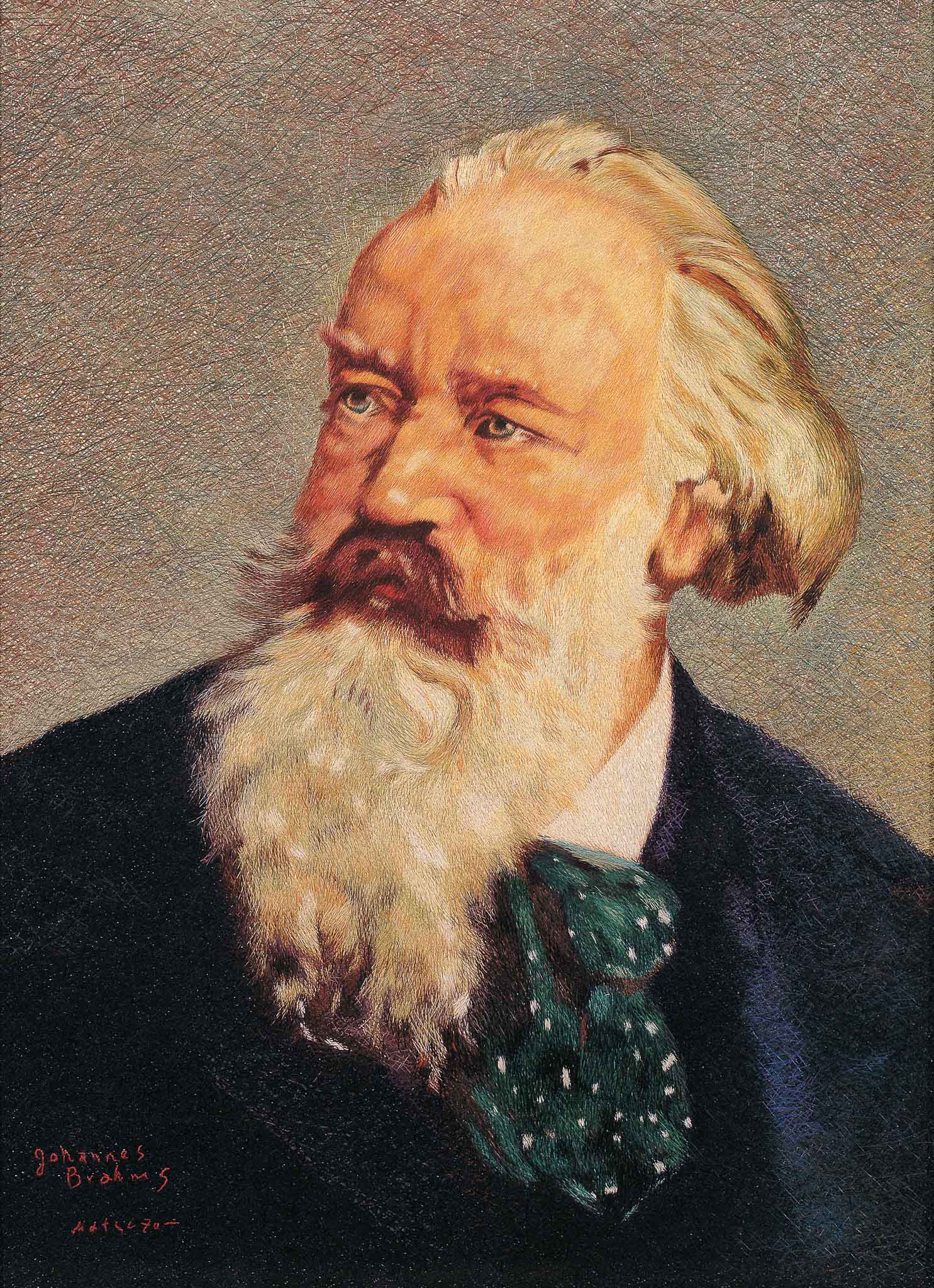

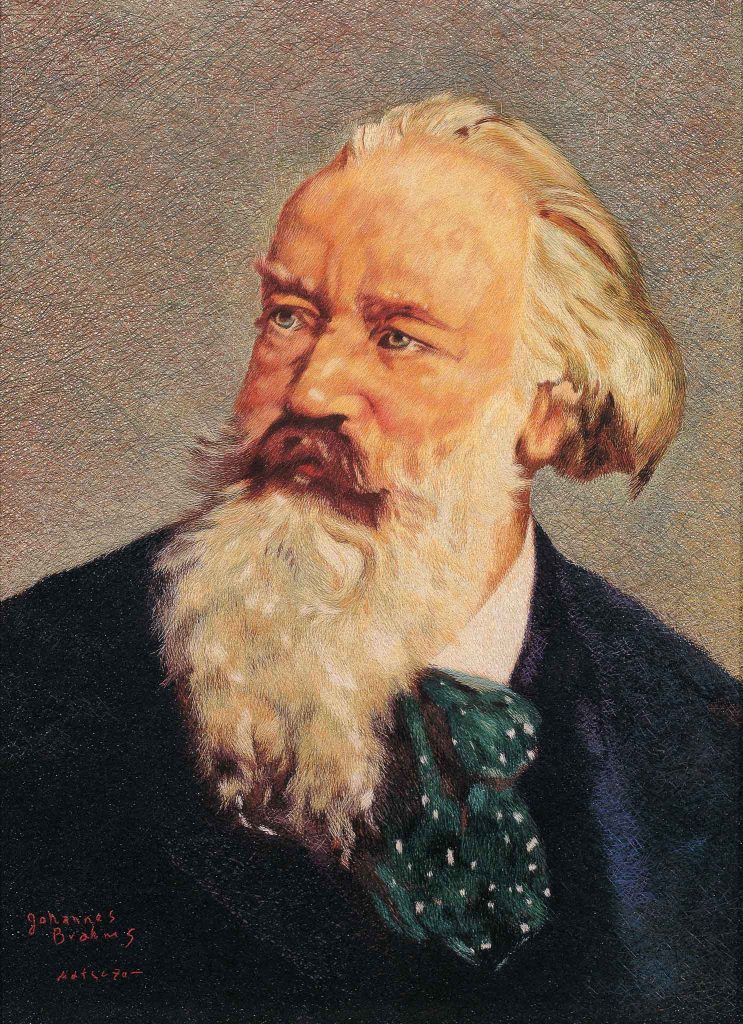

0.繡布拉姆斯肖像

作者不詳

含框 63.5 × 51 cm

本作品以19世紀德國作曲家約翰內斯.布拉姆斯(Johannes Brahms)的肖像為藍本。布拉姆斯在西方音樂史上具重要地位,他的音樂融合嚴謹結構與豐富情感,成為浪漫主義的代表人物。刺繡中,背景採用亂針技法,形成不規則的紋理,營造出微妙的空間感和視覺層次,與人物形成對比;布拉姆斯的鬍鬚與髮絲則以細膩針法表現,展現出柔順且流動的質感,線條自然地隨光影變化起伏,細緻地刻畫出面部輪廓與神韻。

1.西施浣紗

湘繡,設計:黃淬鋒;刺繡:饒碧友

58 × 27 × 64 cm

〈西施浣紗〉由湖南湘繡研究所所長黃淬鋒設計、繡師饒碧友費時一年多刺繡而成。作品以雙面全異繡的形式表現西施「朝為越溪女」時,與楊柳清溪為伴,雖荊釵布裙卻難掩秀色的清麗身影;繡品另一面則呈現「暮作吳宮妃」的她,在層層帷幕掩映下,雖置身於華美的吳宮中,但獨自伴著即將燒盡的蠟燭,微微蹙眉顯得心事重重。

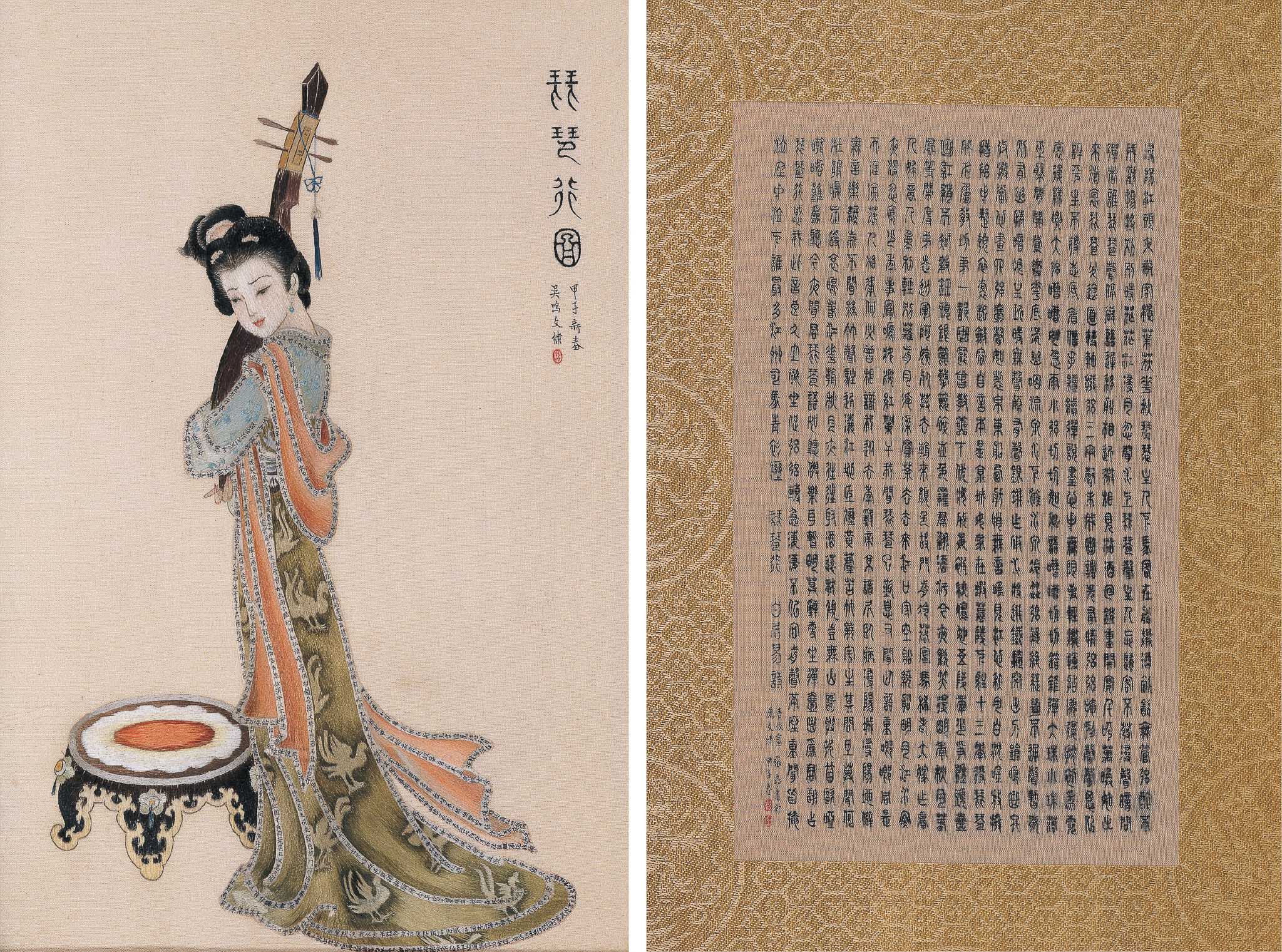

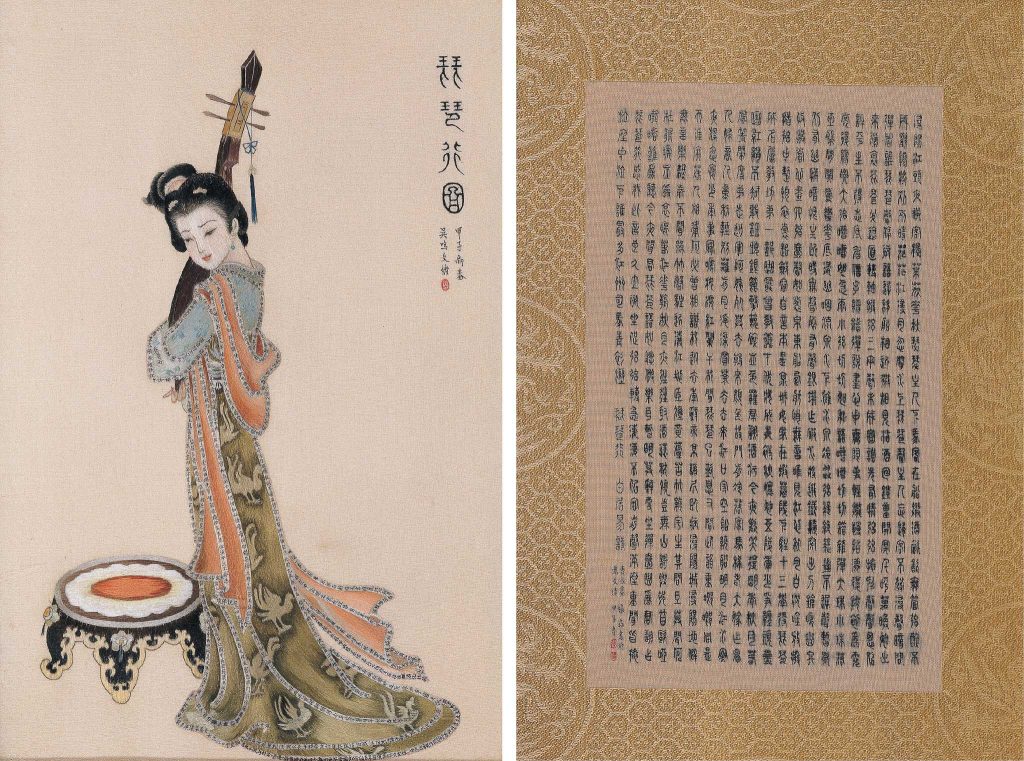

2.琵琶行圖

蘇繡(無錫)精微繡,畫面設計:顧青蛟;刺繡:吳鳴文;書法:張磊

含屏風 37.5 x 19 x 14 cm

唐代詩人白居易著名的長詩〈琵琶行〉描述潯陽江上琵琶女起伏的經歷,她的身影從此成爲中國文學名著的最動人形象之一。本作以精微繡形式刻劃女子「猶抱琵琶半遮面」的身姿。繡師更在人物衣帶邊緣處細細密密繡上〈琵琶行〉詩句,每字僅毫釐大小,繡藝精湛巧妙。作品背面則是將白居易〈琵琶行〉長詩全首繡出,豎直橫平,歷歷可辨,令人歎為觀止。

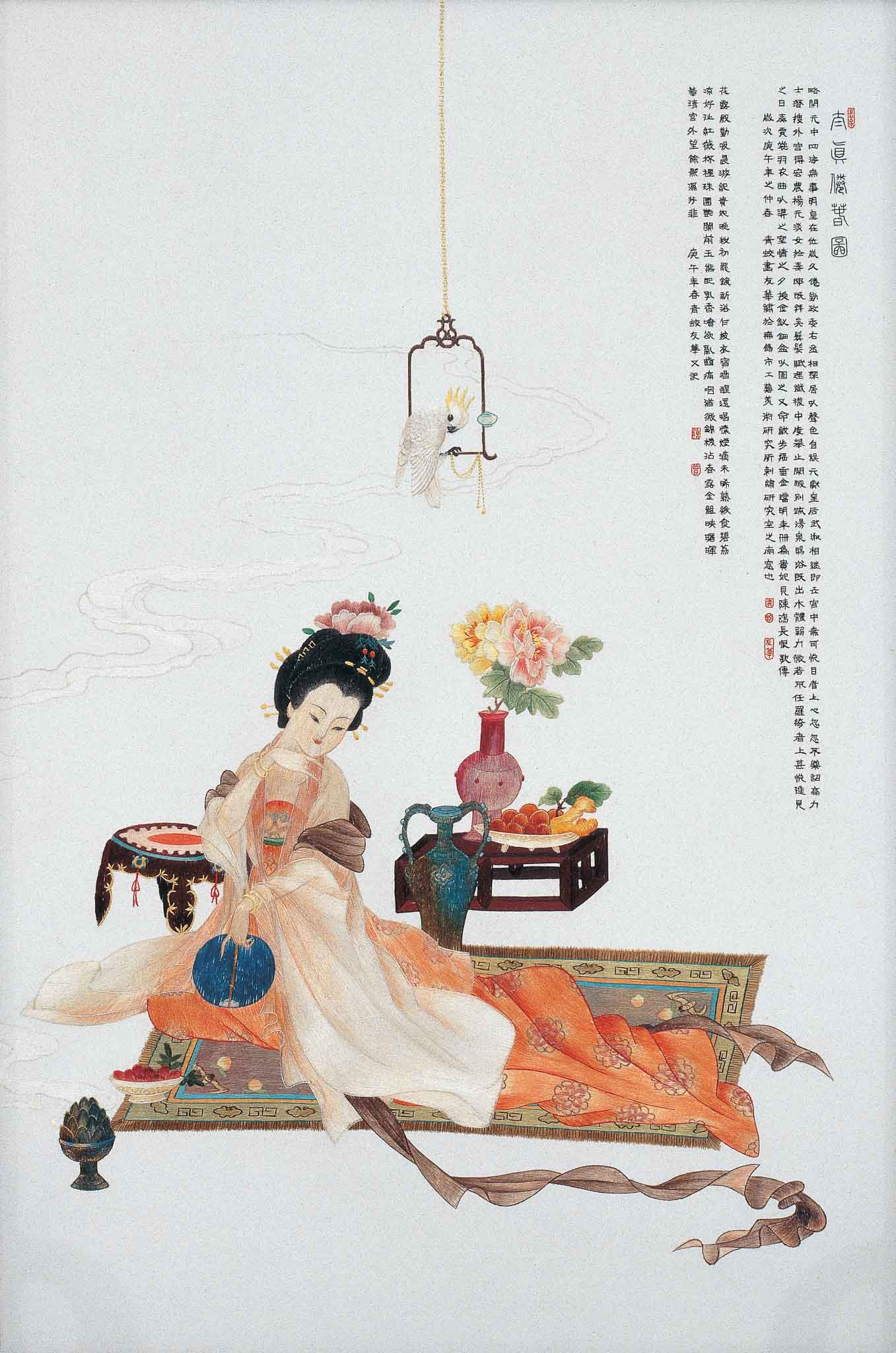

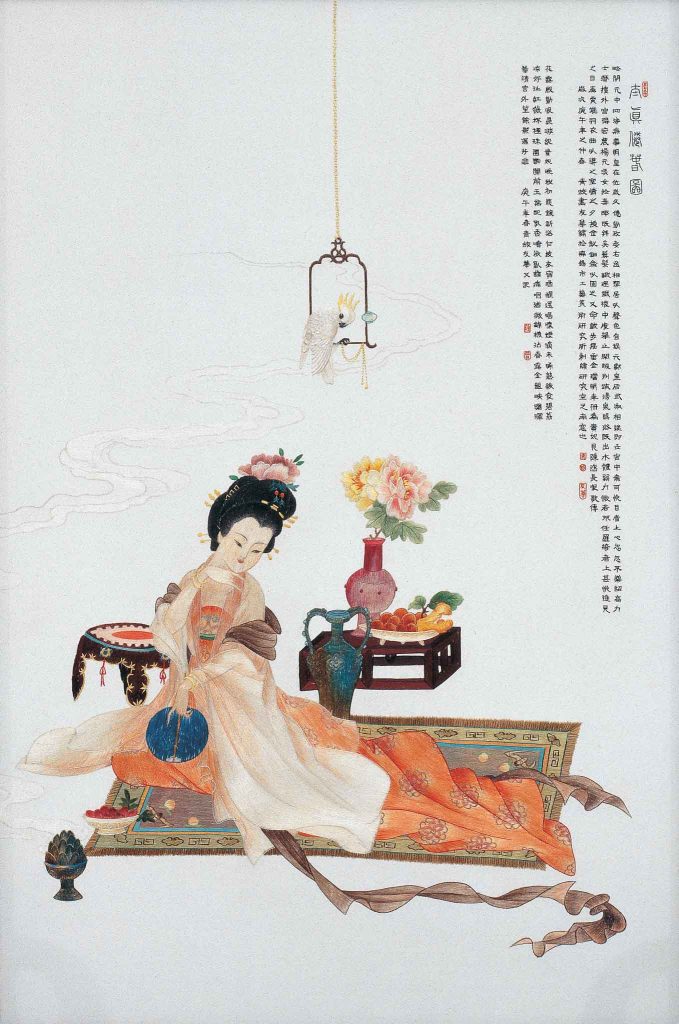

3.太真倦春圖

蘇繡(無錫)精微繡,畫面設計:顧青蛟;刺繡:曾友華

含屏風 43.5 × 25 × 12 cm,1990

此作品描繡楊貴妃手執團扇斜倚著胡凳,身旁擺著一盆豔紅的果子,應是自嶺南快馬傳遞入京,只為博得美人一笑的荔枝。身前的博山爐散發裊裊輕煙,為場景增添了縹緲的仙氣,更襯托出貴妃嬌柔慵懶的姿態。全幅以平針繡成雙面皆可見的桌屏形式,畫面左上角的文字是唐朝人陳鴻〈長恨歌傳〉內容的節略,描繪貴妃「湯泉賜浴既出水,體弱力微不任羅綺」的形象,由畫家顧青蛟畫稿、繡師曾友華刺繡,文字繡成僅毫釐大小,充份顯示繡藝的高妙。

4.文彩風流

湘繡,湖南湘繡研究所

160 × 273 cm,1986

全幅構圖嚴謹平衡,畫面安排疏落有致。高貴昂揚、略帶傲氣的孔雀姿態,垂曳豔光四射的美麗羽衣。為表現羽毛柔軟光澤的特殊質地,特別運用真的孔雀羽毛製成的絲線上繡,翠綠沉靜的光澤與層次分明的細緻繡色,呈現孔雀高雅脫俗的氣質。而孔雀目光炯炯的視線所及,將觀者帶往左下角蹲踞著貌似謙謙的孔雀;兩孔雀回望的視線恰巧相互呼應,各以昂揚的立姿與蹲踞的姿態展現孔雀的萬種風華。而背景處勁拔挺立的竹林,更點綴幾處花紅粉嫩。遠處有二鳥飛逸,加深空間感的營造。全幅繡作無論在構圖或繡法的創新上,都堪稱為湘繡中的極品。

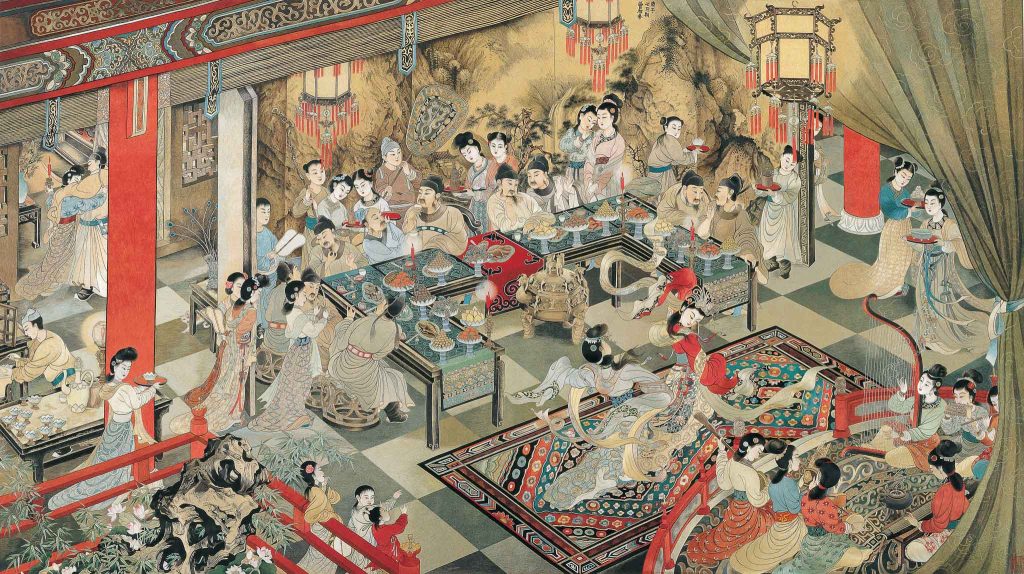

5.繡曾后希〈夜宴圖〉

蘇繡,盧門建英繡莊

含框 116 × 185.5 cm,1995

〈夜宴圖〉原圖為民國畫家曾后希所作,靈感來源自南唐畫院待詔顧閎中的〈韓熙載夜宴圖〉長卷,他將卷軸中的情節集中於一個平面,盡現熱鬧繁歡情景。畫中人物衆多,在觥籌交錯之間,陶醉於歌舞逸樂之中。人物刻劃得一絲不亂,顯示極高的構圖技巧。蘇州盧門建英繡莊運用多種針法傳神地表達原作神韻,整件作品動員八位繡師歷時四年半的時間才得以完成。看上去一氣呵成、天衣無縫,尤其絲線本身即具有的潤麗光澤,甚至較原畫更能傳達出富貴奢靡的氛圍,乃現代人物刺繡集大成之作。

6.金銀九龍鼎

粵繡,作者不詳

含框 96 × 89 cm,1990年代

粵繡多見於舞臺裝飾、戲袍、喜壽屏幛等物,因其繡法在繡底上加墊棉絮以呈現飽滿立體的效果,又在浮墊上釘金,更顯華麗奪目,特別能傳遞吉祥華貴的祝福寓意。「金銀九龍鼎」為潮繡挂屏。潮繡位於廣東潮汕地區,為粵繡的分支。這件作品繡七龍奪珠,雙龍作耳,獅頭三足鼎立,鼎蓋有獅子滾繡球,形象生動。

7.繡任薰〈花卉八屏〉

蘇繡,盧門建英繡莊

每件含框 95 × 38.5 cm,共8件

任薰,字舜琴,又字阜長,清代畫家。父親任樁和兄長任熊皆為海派(19世紀因上海經濟、文化發展而出現的「海上畫派」簡稱)名家,任薰對人物、花卉、禽鳥的表現相當出色,用鮮豔華麗,深受藏家喜愛。本組作品將竹、菊花、杏花、繡球花、枇杷、芍藥、夾竹桃、萱草、蜀葵、鳶尾、梔子花和雞冠花等進行細膩清雅的描繪,不同時節的花卉集錦一堂,展現對四季如春的美好期待。

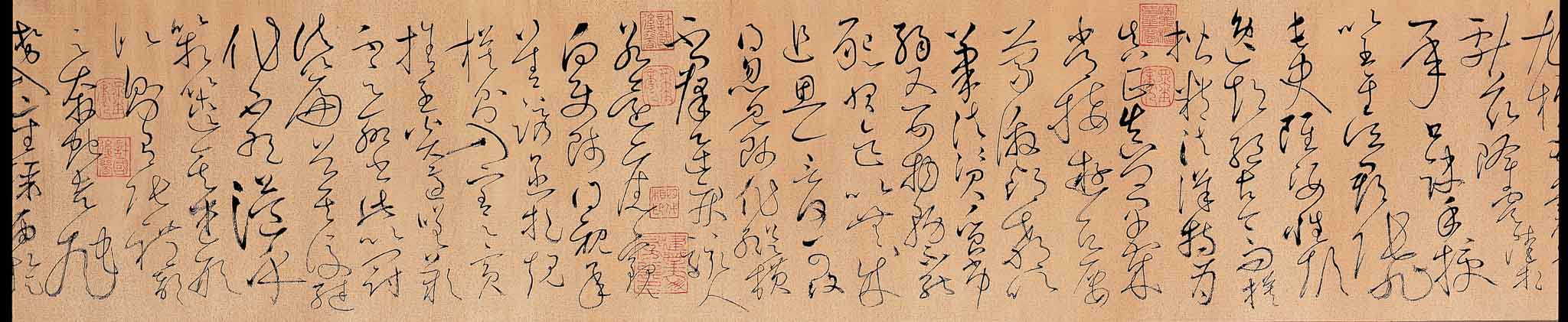

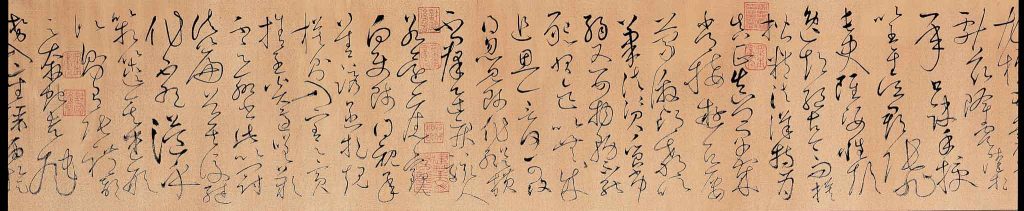

8.繡懷素〈自敘帖〉

湘繡

41.5 × 1562 cm

唐朝僧人懷素,被時人稱為醉僧,每當醉時意興起,無處不可書。筆意縱橫、筆走龍蛇,繼承草聖張旭遺風,時稱顛張醉素。自敘帖據傳為懷素晚年代表之作,自敘其生平。因熱愛書法,追訪名家翰墨以精進自我的經歷及當時名人對其書藝的品評。由刺繡表現書法,竟能將草書中前後連貫的氣勢、極富律動感的筆觸、和淋漓盡致的筆墨表現得分毫不差,實為難得之精品。

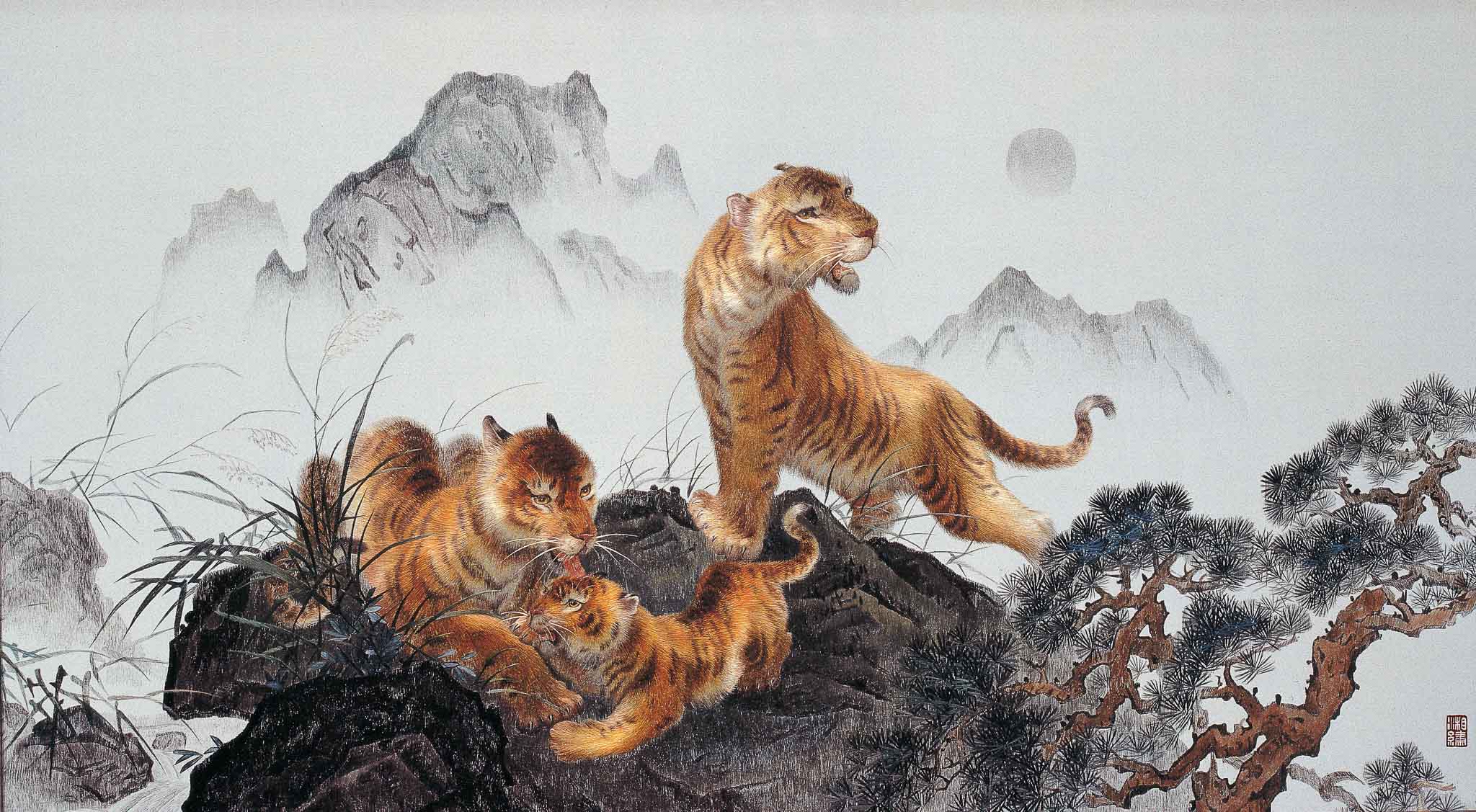

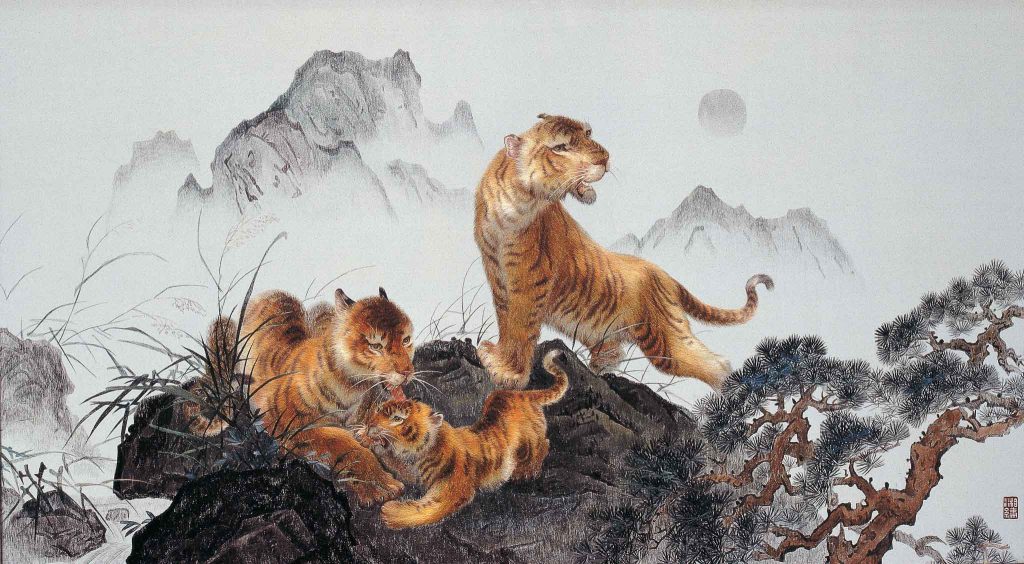

9.月嘯松風

湘繡,湖南湘繡研究所 設計:曾昭泳;刺繡:左季純

含框屏風 61 × 86 × 30 cm,1989

左季純為湖南知名頂尖繡師,1945年出生,十四、五歲即投入刺繡領域,九零年代曾赴新加坡、馬來西亞等地展現湘繡技藝。左季純的鬅毛針師事於發明此針法的湘繡大師余振輝,針法運用純熟生動,毛髮表現蓬鬆而有力,毫無破綻。本作品構圖將虎群繪於山水遠景之中而非花草近景,是來自畫家與刺繡設計師楊應修的影響,雄獅警衛、母獅慈愛與小獅嬉戲的組合,呈現出自然又和諧的樣貌。

10.獅

湘繡,作者不詳

45 × 39.8 cm

湘繡技法中相當重要的鬅毛針在1960年代由資深匠人余振輝所創,以粗線和細線的交錯使用、疏密結合,最後再將針腳巧妙隱藏,製造如動物毛髮般蓬鬆的質感,是現代湘繡的核心技術之一。這幅湘繡獅的作品創作年份不可考,但可看出並未使用鬅毛針法,獅子毛髮雖平順整齊,但的確少了一分生動,本次作為對照一起展出,讓觀眾比較針法差異,並了解技術推進對刺繡創作的重要。

11.繡郎世寧〈畫仙萼長春〉冊

湘繡,宛真繡坊(由黃淬鋒、楊錦輝創立)

39 × 52 cm

義大利天主教耶穌會修士郎世寧在清初康熙朝時以宮廷畫家身分供奉於宮中,歷經康雍乾三位帝王,以其獨到的西洋寫生技法為清朝宮廷畫院帶來別開生面的觀看視角。〈畫仙萼長春〉冊中描繪了牡丹、桃花、芍藥、海棠、荷花、雞冠花、丁香、百合、翠竹、牽牛、菊花等的花鳥寫生,嚴謹地呈現了光源造成花葉明暗光影的色彩變化。刺繡版本的圖冊忠實表達鳥禽與花卉的姿態,一絲不苟細密繡成,用色鮮麗、造型講究,竟有傳統工筆兼油畫的質感。

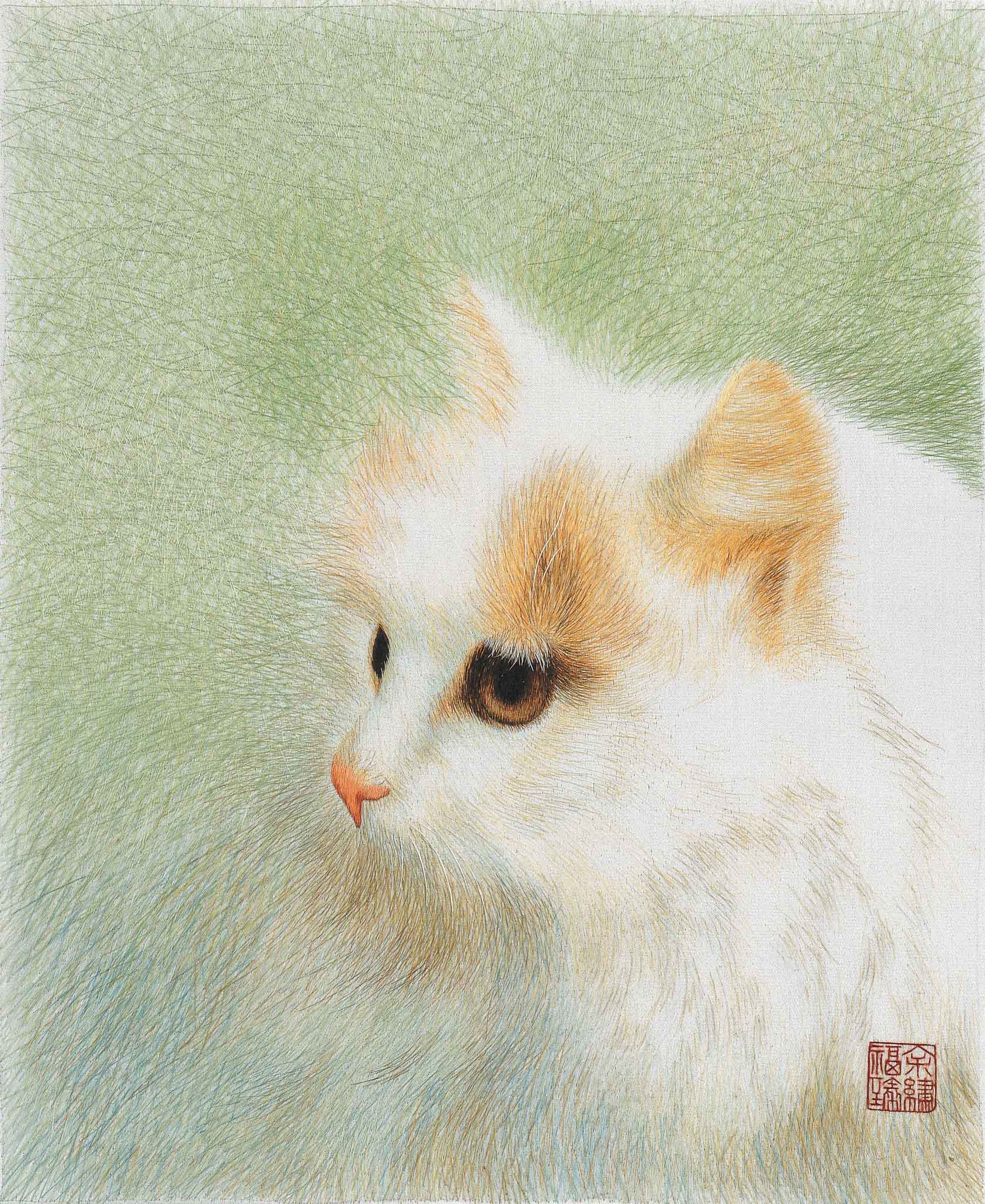

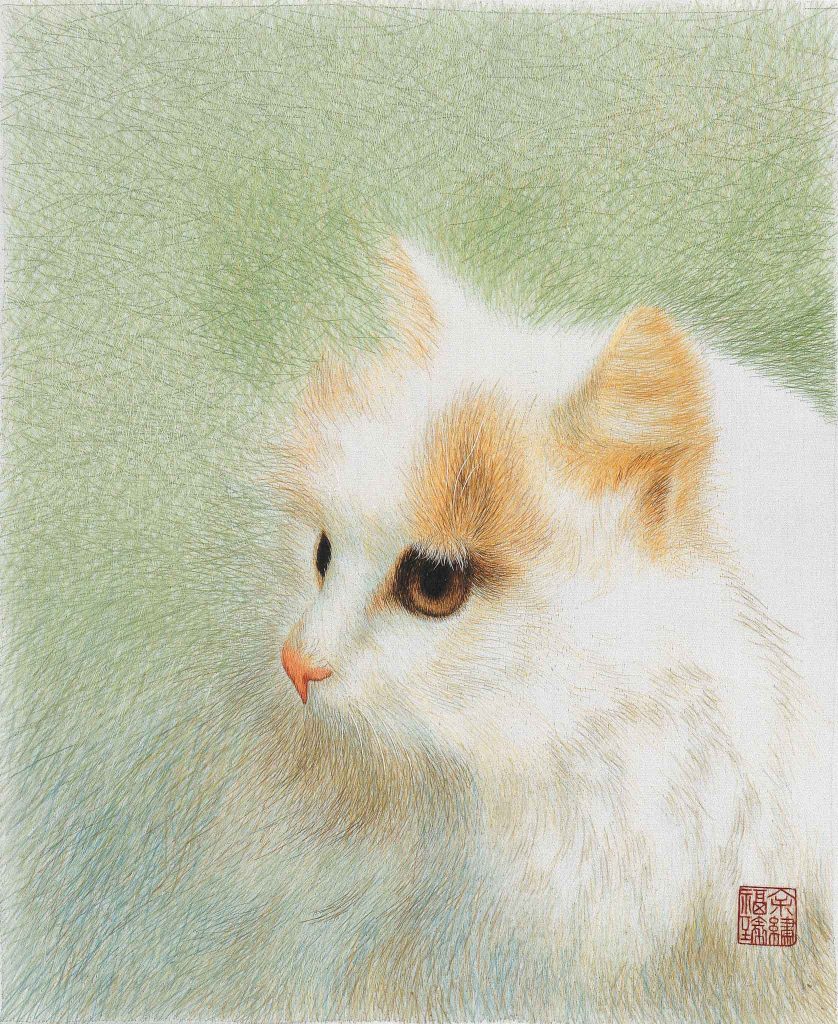

12.白貓

蘇繡,刺繡:余福臻

含框 40 × 35 cm,1988

俗諺云:「蘇繡貓、湘繡虎」,生活在江南水鄉的蘇州繡師擅長以細膩的針法展現貓咪的靈動,蘇繡研究所的繡師們更是會在工作地點與家中養貓,日常觀察貓咪的姿態以融入繡藝創作中,其中繡師余福臻更是有著「貓王」之稱。本件是她在1988年的作品。以亂針技法構成背景,亂中有序的背景與小貓的輪廓巧妙地融合在一起。余福臻傳神地刻劃了小貓的微妙神態,整件作品予人靜謐的感受。

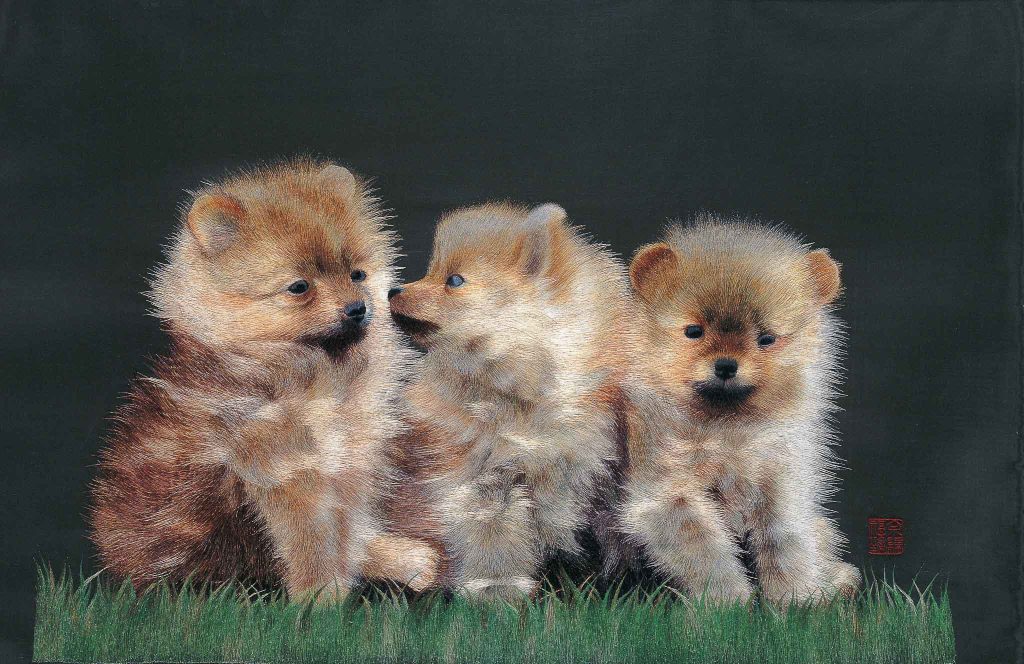

13.三狗圖

蘇繡,刺繡:余福臻

含框 61 × 74 cm

〈三狗圖〉為單面刺繡之精品,令人驚異的是作品用傳統針法逼真表現了照片的光感和空間層次。繡師顧文霞素以繡貓出名,弟子余福臻盡得真傳,在繡貓狗題材上更勝一籌。在師徒兩人的指導合作下,用滾針的弧線營造柔軟的效果、用施針繡出小狗逼真的動態,毛髮蓬鬆鬈柔、雙目靈動、憨態可掬。某幾隻狗腳的虛化處理,造成了一種動感,頗具匠心。在深黑背景和墨綠色前景草地的襯托之下,黃白相間的小狗色彩顯得更為明亮突出。

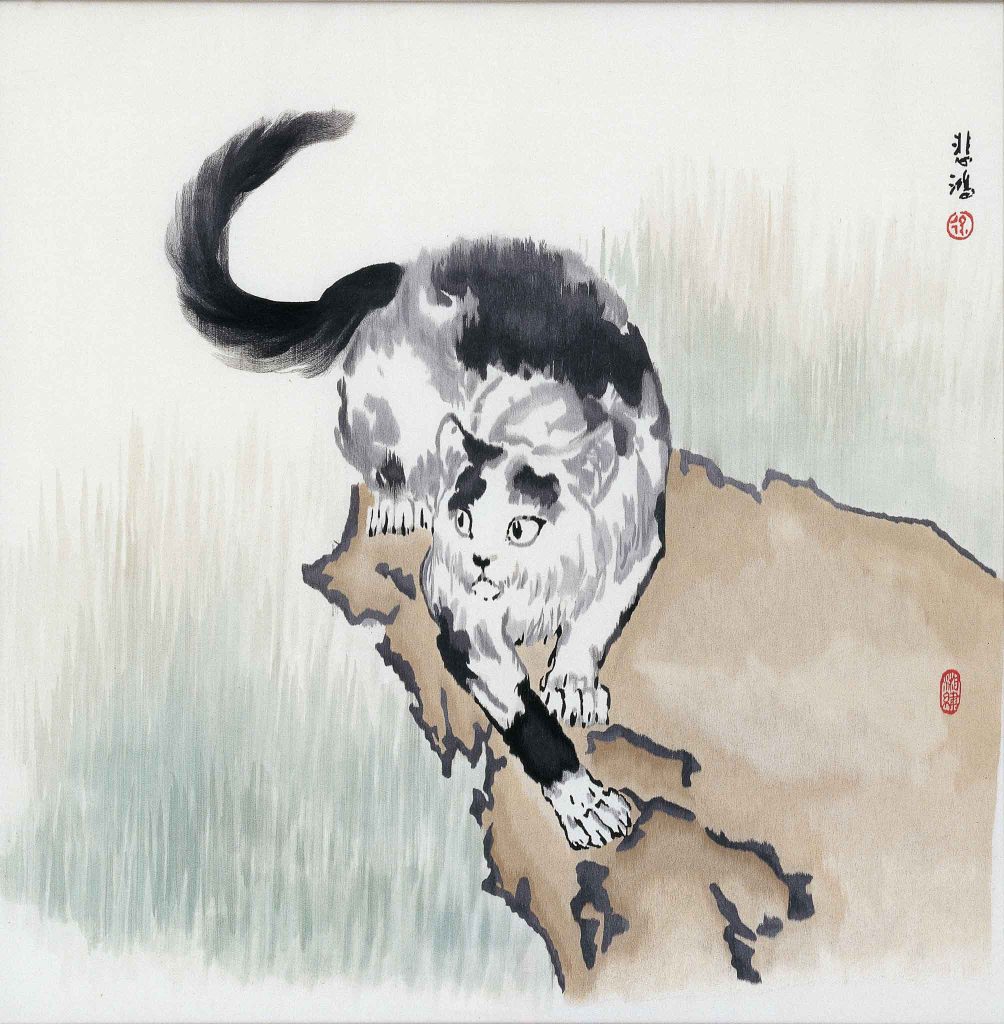

14.繡徐悲鴻〈貓〉

湘繡,湖南湘繡研究所

含框 95.5 × 95.5 cm,1985

活躍於民國初期、被稱為中國現代美術奠基者的徐悲鴻,以融合國畫筆墨和西畫技法的藝術觀點廣為人知,知名作品除了精彩的人物描繪和奔馬氣勢磅礡的表現,貓戲也是廣為人知的主題。本作品原作完成於1940年,畫上原題「靜文愛妻存」字樣,於刺繡中刪去了,原作現藏於北京徐悲鴻紀念館,本作品將貓咪機智靈敏的樣貌以率性又一氣呵成的方式繪成,搭配繡線光滑柔亮的特質,靈巧又不失優雅。

15.繡呂紀〈草花野禽〉

湘繡,刺繡:楊錦輝

含框 202 × 93.5 cm

畫面左下角一對雉鳥正碰頭覓食,身旁是已結穗的高粱正迎風搖曳,觀者的視線自然帶到右上角正在啄食穗粒的雀兒。本件並無畫家落款,因有明朝中期宮廷畫家兼錦衣衛指揮使呂紀之印,故被認為是他的作品。呂紀能兼工筆帶寫意、風格生動清新,花卉禽鳥尤其是他所擅長的題材。刺繡版本的草花野禽圖除了還原原作設色雅致,生動自然的特點,更添加了針線細膩的質感。

16.蓮塘乳鴨

緙絲,蘇州刺繡研究所

含框屏風 172.5 × 136 × 60 cm

〈蓮塘乳鴨〉原作為南宋女性緙絲名家朱剛(字克柔)所織就,原作現存上海博物館,本件為蘇州刺繡研究所復刻之作。緙絲不同於刺繡,是以織機掛線配合梭子,以生絲為經、色絲為緯的方式織成。在緙織過程中,組合成一個個不同色相的塊面,每個塊面皆需更換不同顏色的絲線重織,因而在輪廓邊緣交接處會留下彷彿鏤刻的痕跡,而又名刻絲。在淡煙色的背景上,有深色的假山石和淺綠的土坡、鳧水而渡的野鴨與佇足的鷺鷥、蜻蜓草蟲穿梭於青碧荷葉之間,在觀者面前呈現了春夏間荷塘一隅的生動景色,實為緙絲中難能可貴的巨幅之作。

17.芙蓉鯉魚

蜀繡,設計:朱佩君;刺繡:成都蜀繡研究所

含屏風 115 × 165 × 45 cm,1990年代

蘇、湘、蜀、粵,四大名繡,每地刺繡常見的主題,往往都受到當地的地域特色影響。成都自唐末五代即有「蓉城」之稱,而身為長江三峽流經的四川盆地,秦朝時就有都江堰水利工程,可見自古即是水文發達之處,因此「芙蓉」、「鯉魚」即是蜀繡知名的傳統題材。在吐蕊綻放的紅白色芙蓉花掩映之下,水上花與水下魚交相呼應,呈現出熱烈、躍動的氣氛。由蜀繡特有表現鯉魚鱗片的針法呈現,更是十分細膩地表現出魚兒悠然暢遊時,身軀擺動隱現水間的虛實感,彷彿隨著它一擺尾,水花就會潑濺到臉上,讓人感受到冷水浸膚的涼意。