異織獨繡-時代織痕

時代織痕

刺繡的發展歷程與其社會功能密不可分,無論是從服飾階級、經濟貿易,或是政治宣傳的角度來看,刺繡從古至今不僅是工藝技法的累積,更在文化與歷史敘事的建構過程中扮演重要角色。本區旨在探討刺繡如何回應社會需求,並反映特定時代的集體記憶、身份與階級的塑造,以及其在文化價值傳播與傳承中的作用。

清代宮廷服飾中的龍袍與補子是權力結構的視覺表現,這些以絲線繡製的紋章,規範著社會的階級序列。而隨著中國與世界的頻繁交流,逐漸接觸到西方的概念與美學,刺繡作品也出現了更多西方風格與表現形式和視覺語言。進入二十世紀後,刺繡的政治功能愈加凸顯,文革繡成為社會主義時代的產物,以工藝形式再現政治圖像。此外,本區亦展示了以〈花木蘭〉、〈紅樓夢〉等經典文學為題材的刺繡作品,在展現和原作呼應的意境之餘,亦參與並塑造文化價值的傳遞。

18.繡清代皇帝龍袍

蘇繡,顧文霞大師工作室

147 × 200 cm,1990年代

本次展出之兩件龍袍皆由蘇繡大師顧文霞與其工作室精心製作,作品依清代皇帝龍袍原樣,嚴謹複製常服與朝服各一件。龍袍以象徵皇權的黃色為主,運用平繡、散套、釘線繡等多種傳統技法,繡出正中央一條完整的大飛龍,並搭配對稱排列的小飛龍與祥雲圖案。整件袍服繡有九龍,從正面或背面觀看皆為五龍,對應「九五之尊」的寓意。其中一件的下擺處繡有彎曲水紋、翻騰浪滔與山石寶物,合稱「海水江涯」,象徵皇權如山河般穩固,寓意國泰民安、萬世昇平。龍袍不僅展現極致的刺繡技藝,也讓人一窺清代皇家服飾的莊嚴與象徵意涵。

19.繡清代皇帝龍袍

蘇繡,顧文霞大師工作室

147 × 200 cm,1990年代

本次展出之兩件龍袍皆由蘇繡大師顧文霞與其工作室精心製作,作品依清代皇帝龍袍原樣,嚴謹複製常服與朝服各一件。龍袍以象徵皇權的黃色為主,運用平繡、散套、釘線繡等多種傳統技法,繡出正中央一條完整的大飛龍,並搭配對稱排列的小飛龍與祥雲圖案。整件袍服繡有九龍,從正面或背面觀看皆為五龍,對應「九五之尊」的寓意。其中一件的下擺處繡有彎曲水紋、翻騰浪滔與山石寶物,合稱「海水江涯」,象徵皇權如山河般穩固,寓意國泰民安、萬世昇平。龍袍不僅展現極致的刺繡技藝,也讓人一窺清代皇家服飾的莊嚴與象徵意涵。

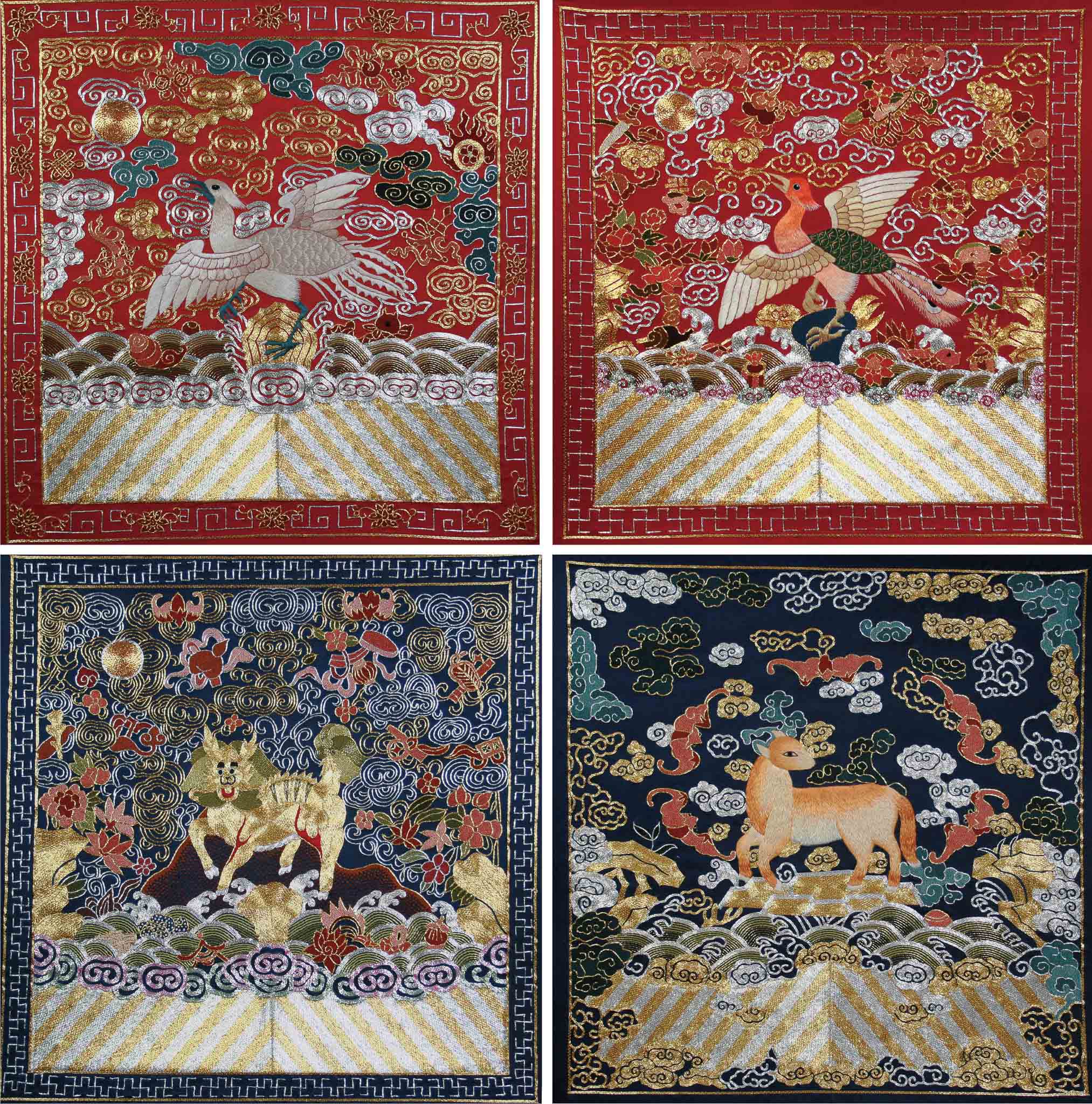

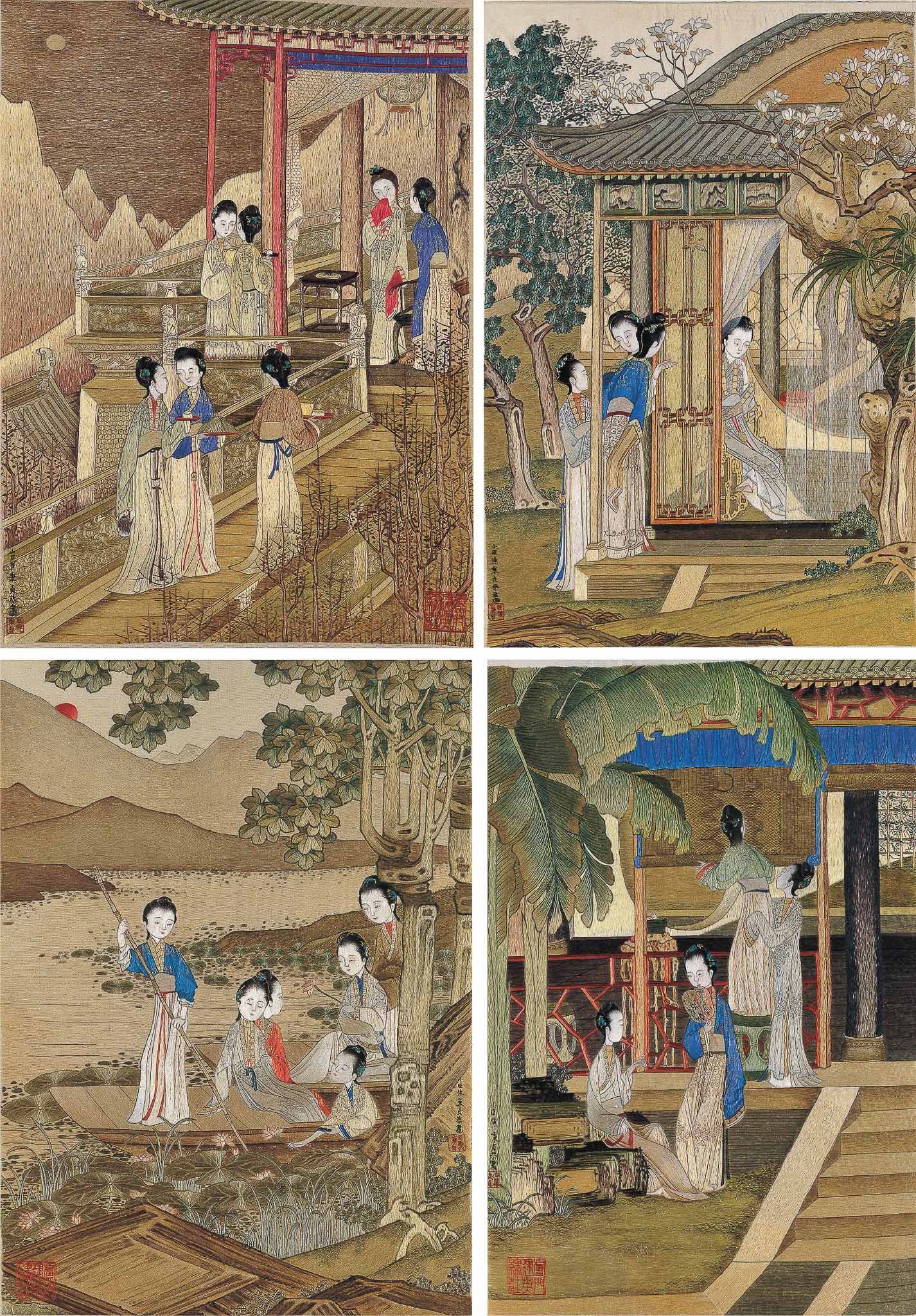

20.繡清官服官補

蘇繡,顧文霞大師工作室

每件 Each 33.5 × 33.5 cm,共18件 set of 18 pieces

清朝官員的服飾制度嚴謹,根據官員的等級與場合劃分為朝服、吉服、常服、行服與雨服等類型。官員的辦公服裝由朝廷統一規定,不同品級必須穿著相應服飾,不得擅自更動。官服中常見的為對襟式的褂子,分為大褂與短褂,其中大褂上繡有「補子」,即前胸與後背的方形或圓形圖案,用以標示官階與職別,因此又稱「補服」或「補褂」。補子制度承襲自明代,皇族與命婦使用圓形補子,文武百官則為方形。補服依職別區分為文官與武官圖案:文官由一品鶴至九品練雀,象徵階級的不同;武官則以麒麟、獅、虎、豹等猛獸為標誌,分別對應各品級。整體服飾體系展現出清代官場制度的嚴密與等級分明。這組由蘇繡大師顧文霞復刻的清代官補,不僅有博物、教育的意涵,也說明自古刺繡工藝與貴族官員生活的緊緊相連。

21.紅樓十二金釵

蘇繡,作者不詳

含屏風 211 × 305 cm

〈紅樓十二金釵〉是蘇繡的經典之作,描繪《紅樓夢》中十二位金釵的生活與個性。作品構圖華麗、情感細膩,展現高超的刺繡技巧。如黛玉葬花場景中,畫面中白鶴象徵其孤高與悲涼;妙玉身後荷花象徵其清潔孤傲的命運。畫面中央則描繪王熙鳳與薛寶釵,以牡丹、玉蘭、楊柳襯托兩人風姿綽約、春風得意的神情。畫面中花卉與人物衣裙隨風搖曳,傳達角色豐富的情感與命運。整體作品融合華美與詩意,充滿感染力。

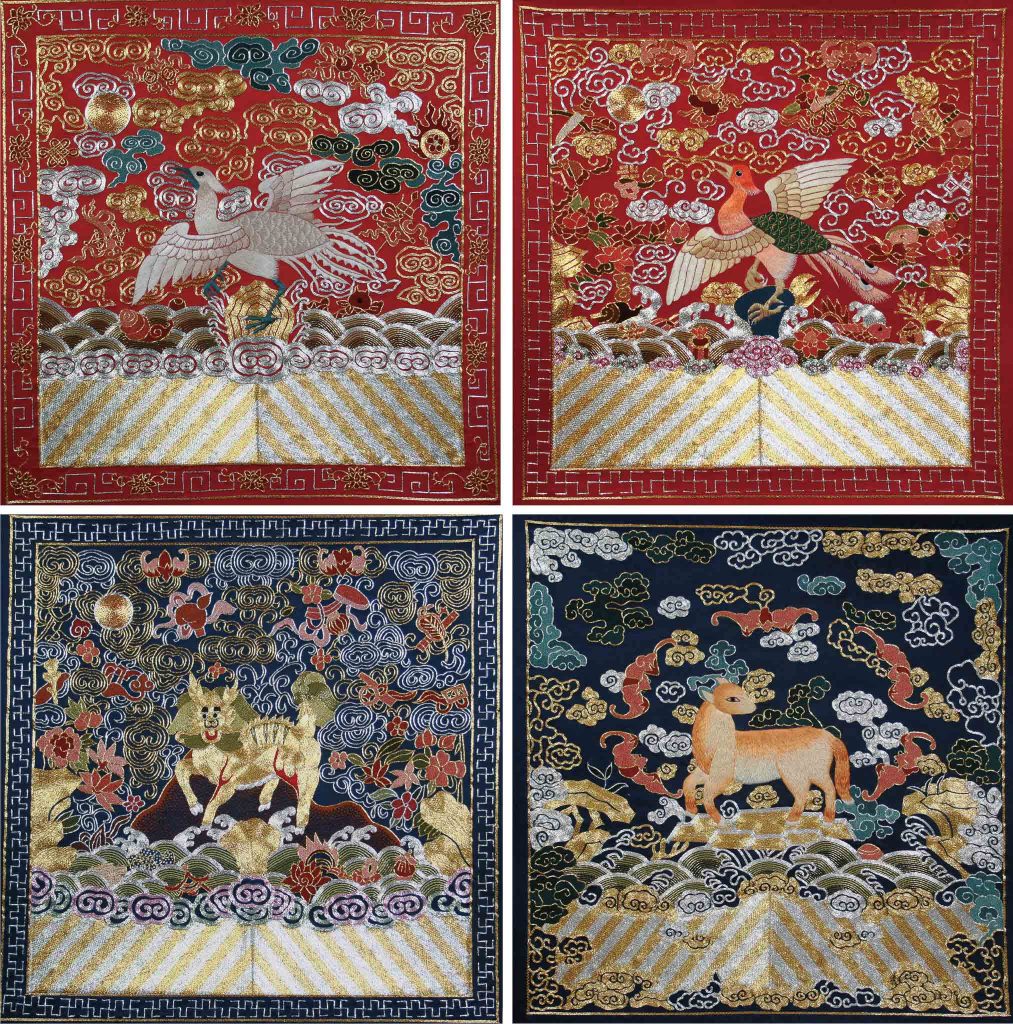

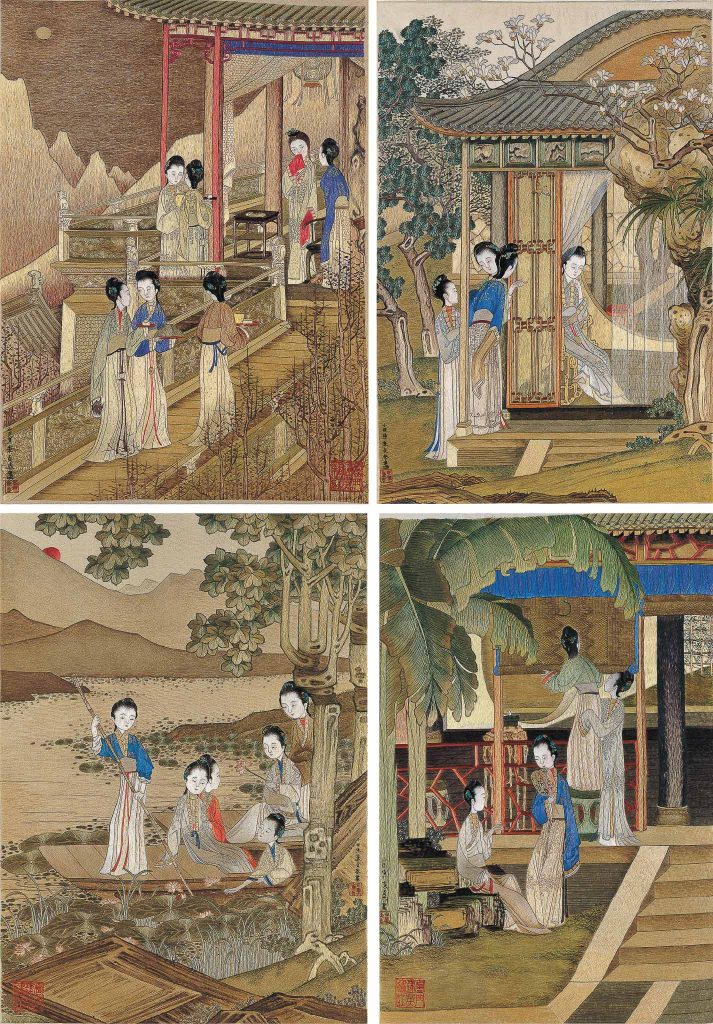

23.繡焦秉貞〈仕女圖冊〉

蘇繡,盧門建英繡莊

一件 53 × 42.5 cm、四件 41.5 × 32.5 cm,1990年代

這組作品原本出自清代宮廷畫家焦秉貞的〈仕女圖冊〉,以細膩工筆與濃麗色彩描繪女子風姿與生活場景。畫中融合中式園林與西式光影透視,呈現亭臺樓閣、風荷垂柳等豐富景致,展現清朝盛世宮廷藝術的繁華與精緻。刺繡以極細的平針繡法完成,線如髮絲、色彩層疊,畫面雖小,卻細緻入微,人物神態生動,山水樓閣具深度與空間感,展現比畫作更勝一籌的視覺魅力。

22.花木蘭

湘繡,設計:黃淬鋒;刺繡:王玉輝

98 × 59 × 26 cm

南北朝時代流傳下來的《木蘭辭》:「唧唧復唧唧,木蘭當戶織,不聞機杼聲,唯聞女嘆息。」帶出了女子花木蘭在朝廷徵兵之際,以女子之身代父從軍,從而成為一代巾幗英雄的故事。本件作品以雙面全異繡的方式呈現花木蘭征戰沙場和卸甲歸田的雙重樣貌,將領時期的她,駕馬出行英姿豪爽,背後旌旗招展,威風凜凜;歸隱田園的姿態活脫脫就是詩歌中「脫我戰時袍,著我舊時裳,當窗理雲鬢,對鏡貼花黃。」的寫照。

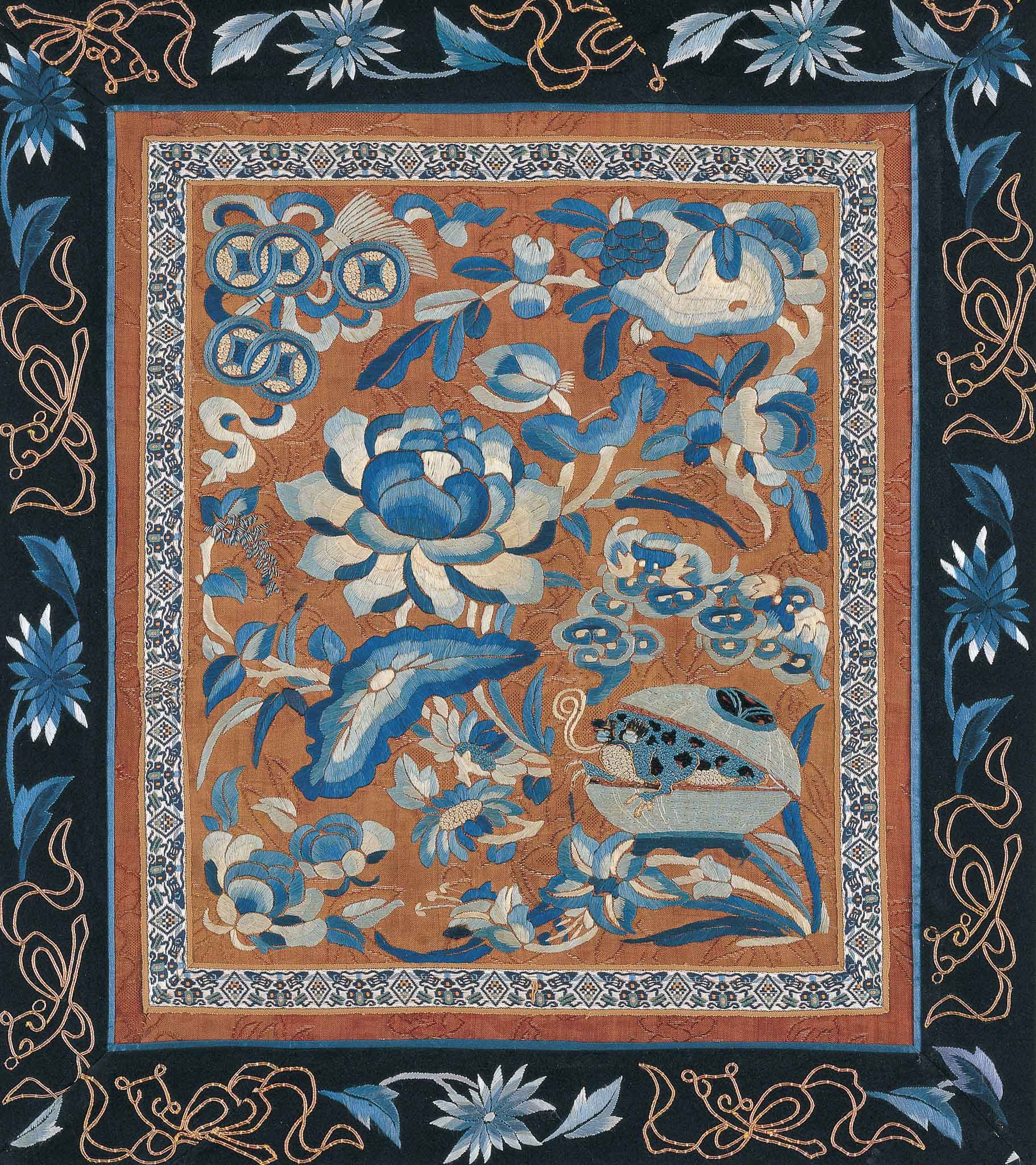

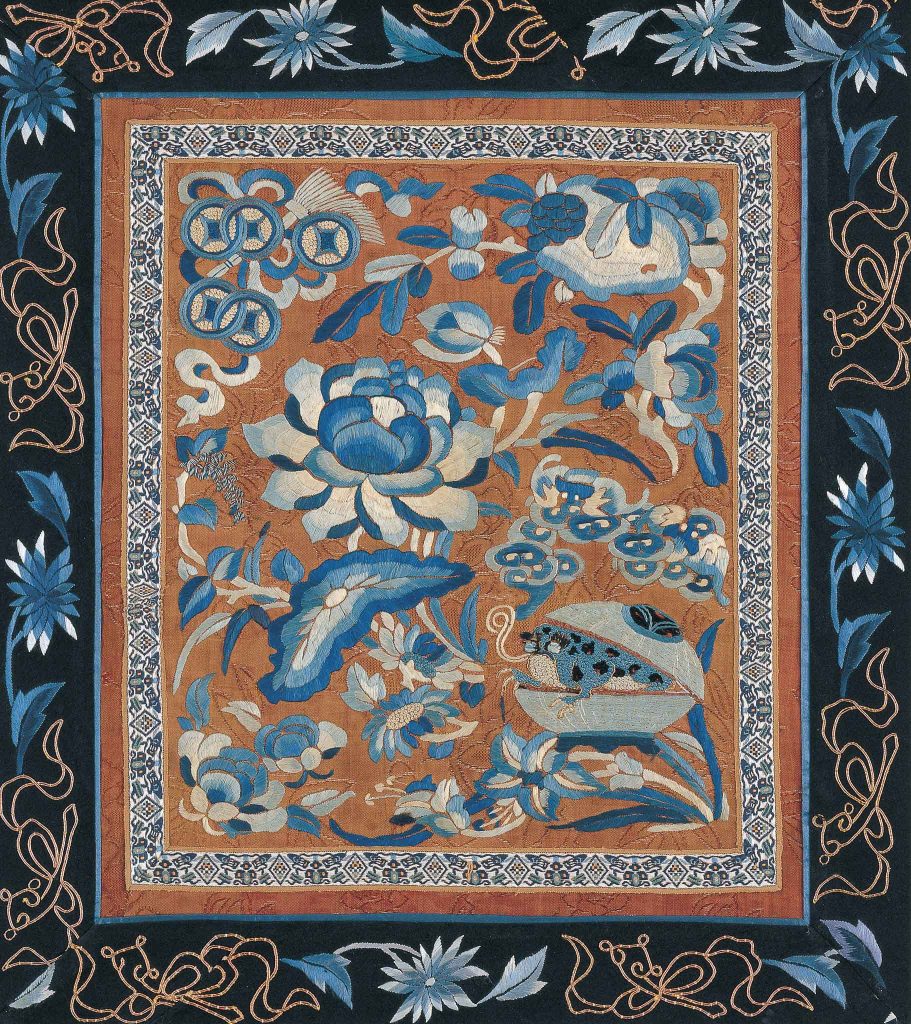

24.蓮塘

粵繡,作者不詳

42 × 38 cm

本館收藏的刺繡雖以湘繡、蘇繡居多,但開始刺繡收藏之後,也陸續遇見其他地區的刺繡珍品。粵繡是中國四大名繡之一,涵蓋廣繡與潮繡兩大系統,起源可追溯至唐代。廣繡主要流行於以廣州為中心的珠江三角洲地區,圖案多取材自嶺南風物與吉祥意象,如孔雀、荔枝、百鳥朝鳳等,風格上色彩鮮艷、構圖飽滿、層次立體,針法多樣靈活。潮繡則盛行於潮汕一帶,常見於宗族祠堂裝飾,以釘金繡最具代表性,展現濃厚的宗教與民俗色彩。清代以降,粵繡融合外來審美,創作風格更加多樣化,不少繡工也會自行創新針法與圖樣。特別的是,粵繡早期以男性繡工為主,廣繡行會中僅限男性加入,稱為「花佬」,直至近代才逐漸轉由女性主導。

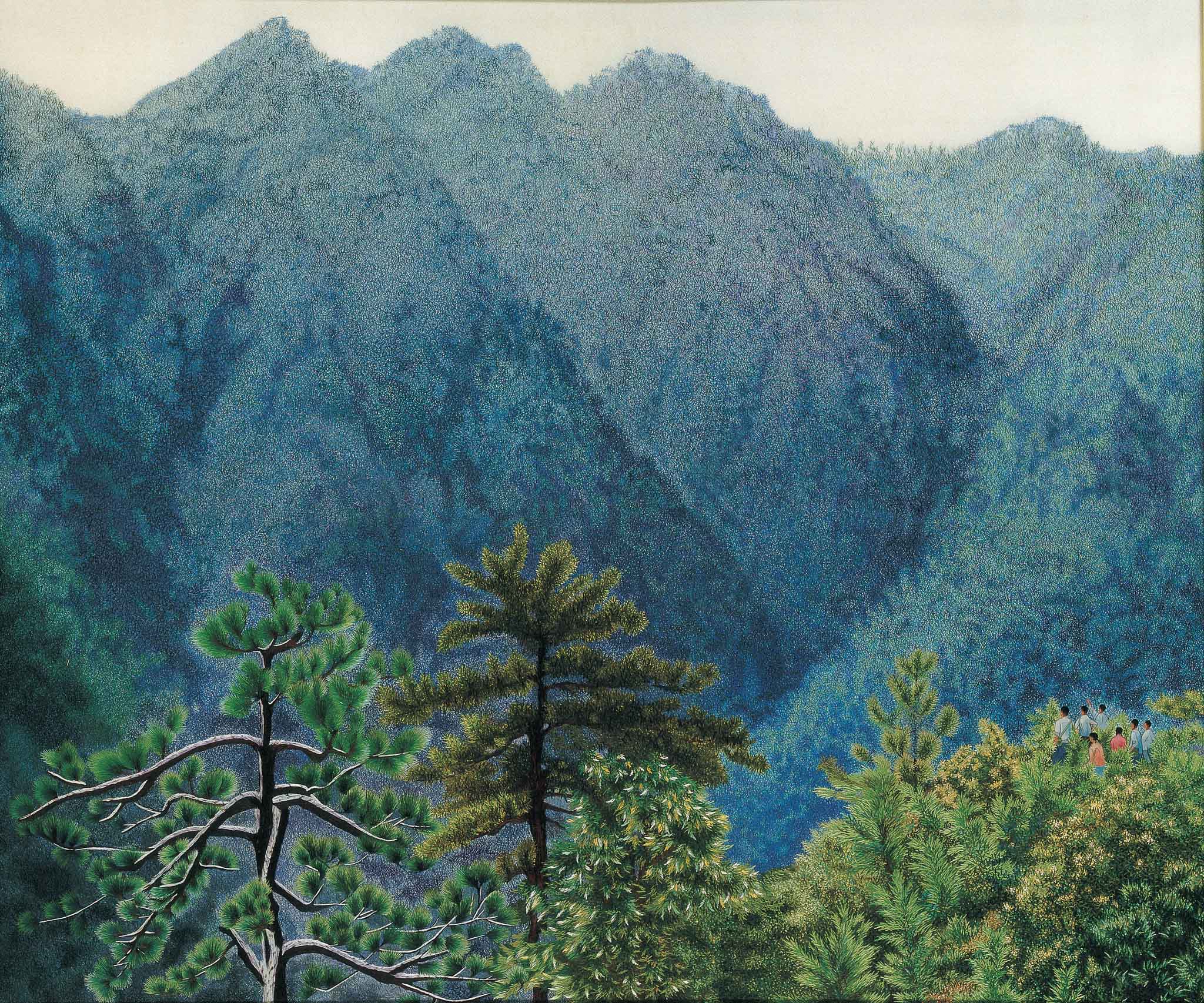

25.革命搖籃井岡山

湘繡,湖南湘繡廠

含框 103.5 × 120 cm,1968

這件作品是文革時期的刺繡,描繪中國革命聖地井岡山的主峰。井岡山位於湖南與江西交界,1927年毛澤東、朱德等人曾在此建立第一個農村革命根據地,因此有「革命搖籃」之稱,也成為人民幣圖案之一。作品採用亂針繡(交叉針法)為主要技法,局部輔以平繡與摻針,細膩再現山林景色。亂針繡在文革時期廣泛應用,因其能模擬油畫與攝影的效果,呈現自然光影、質感與細節變化。此作是當時亂針繡的代表佳作之一,畫面中井岡山主峰氣勢雄偉,樹木挺拔生動,陽光灑落的光影交錯,使整體畫面層次分明,自然寫實,展現極高的工藝與藝術水平。

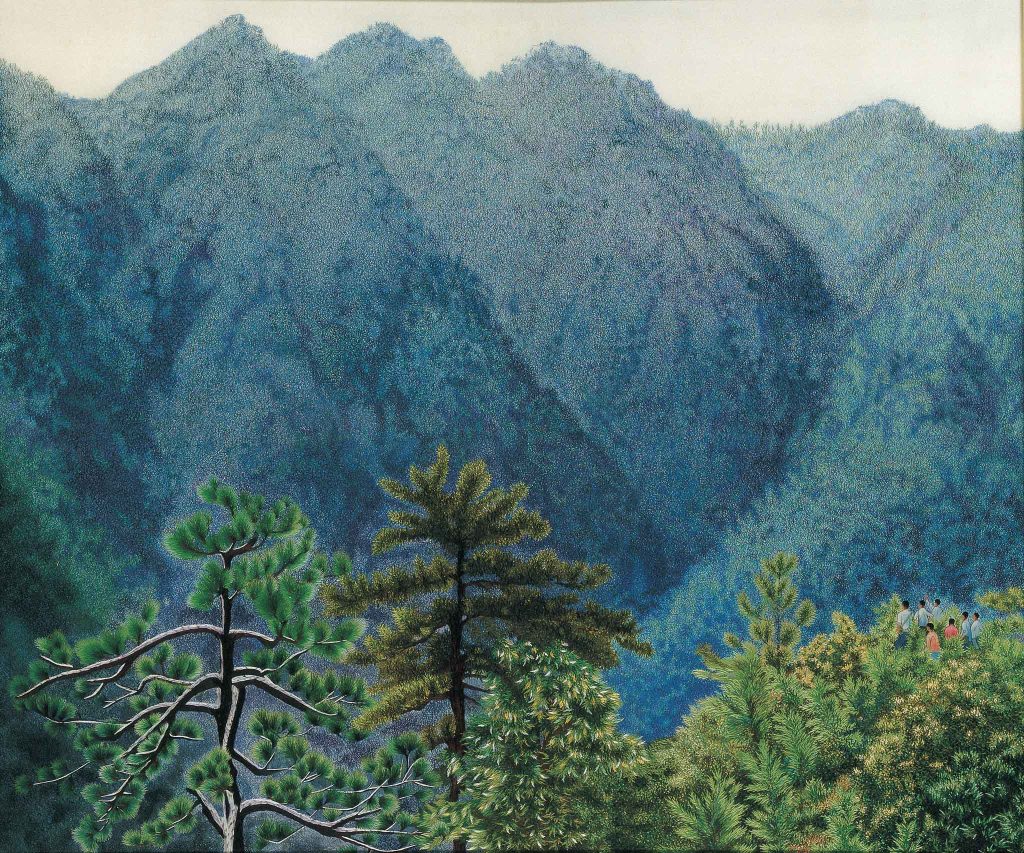

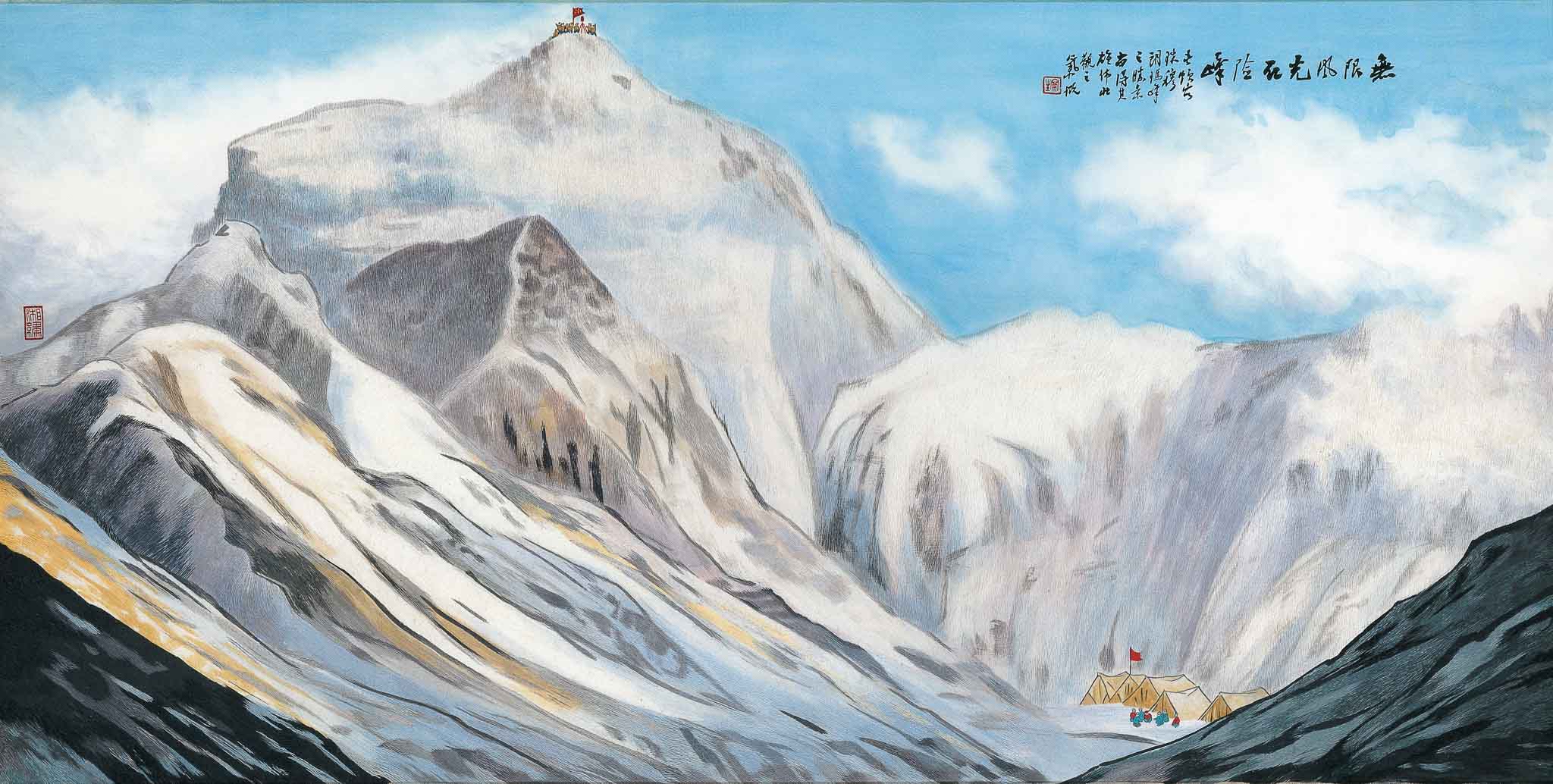

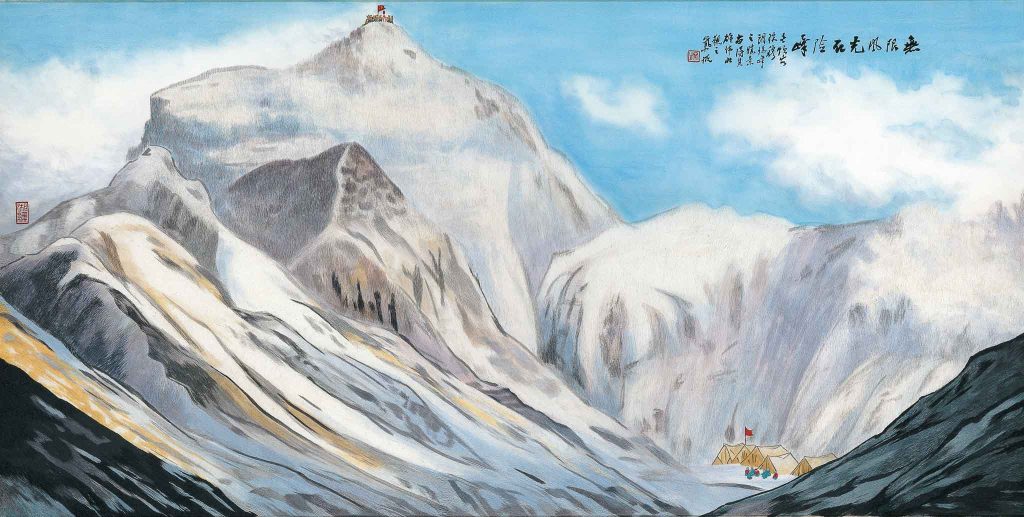

26.無限風光在險峰

湘繡,湖南湘繡廠

含框 77.5 × 140 cm,1977

1975年5月,中國登山隊成功二度登頂喜馬拉雅山脈之聖母峰,其中包含首次登頂的女性隊員潘多。當時正值文化大革命期間,繡品內容多以中國的國家建設、政治人物及集體成就為題材,而人類攀上世界第一高峰的壯舉,自然也成為刺繡創作的靈感來源,轉化為可反覆觀看與記憶的視覺圖像。畫面中的登山隊於山腰紮營、於山頂舉旗歡呼,兩處皆可見象徵共產主義的紅色旗幟飄揚,在皚皚白雪中異常顯眼。作品以平針、摻針等傳統針法完成。

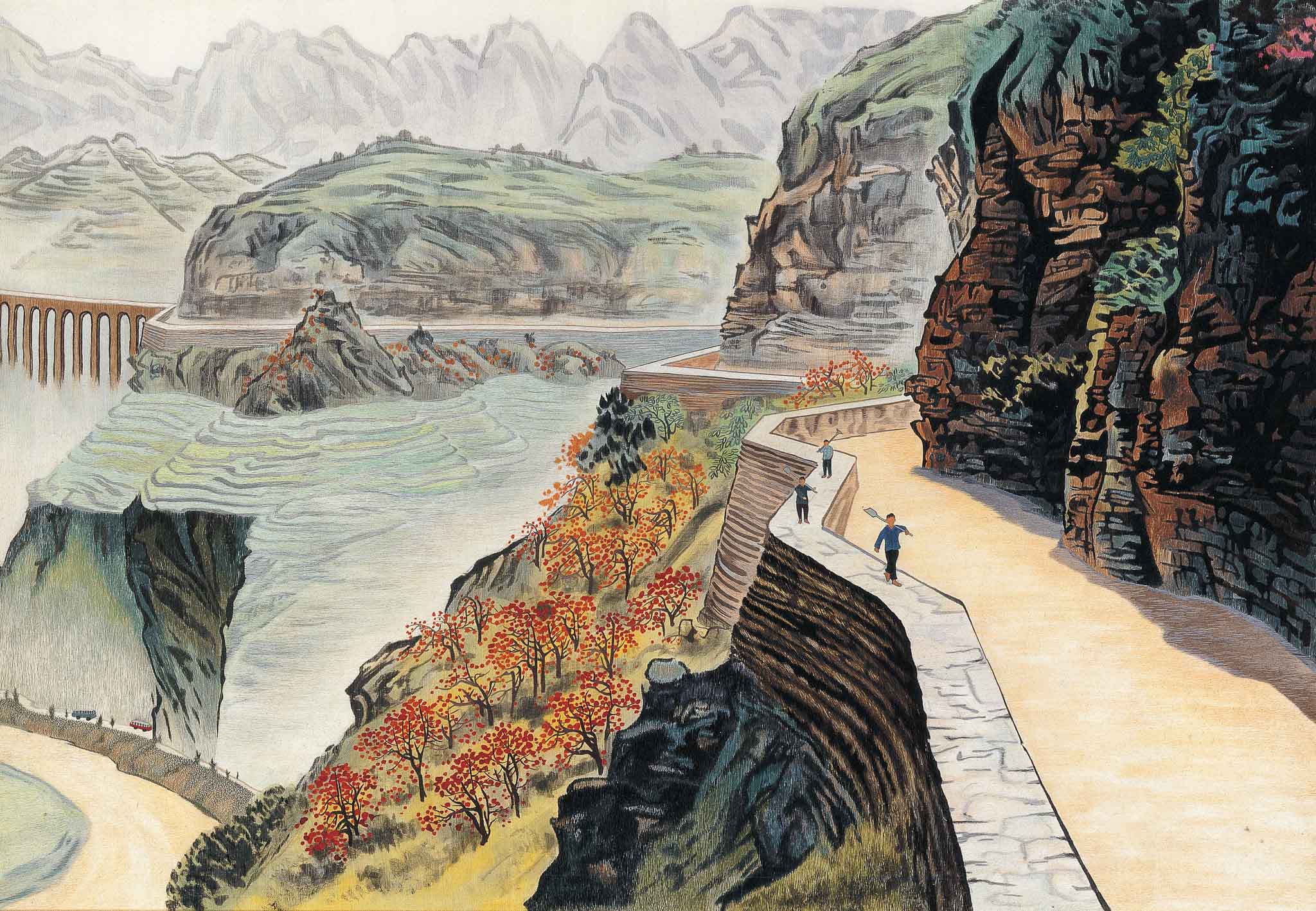

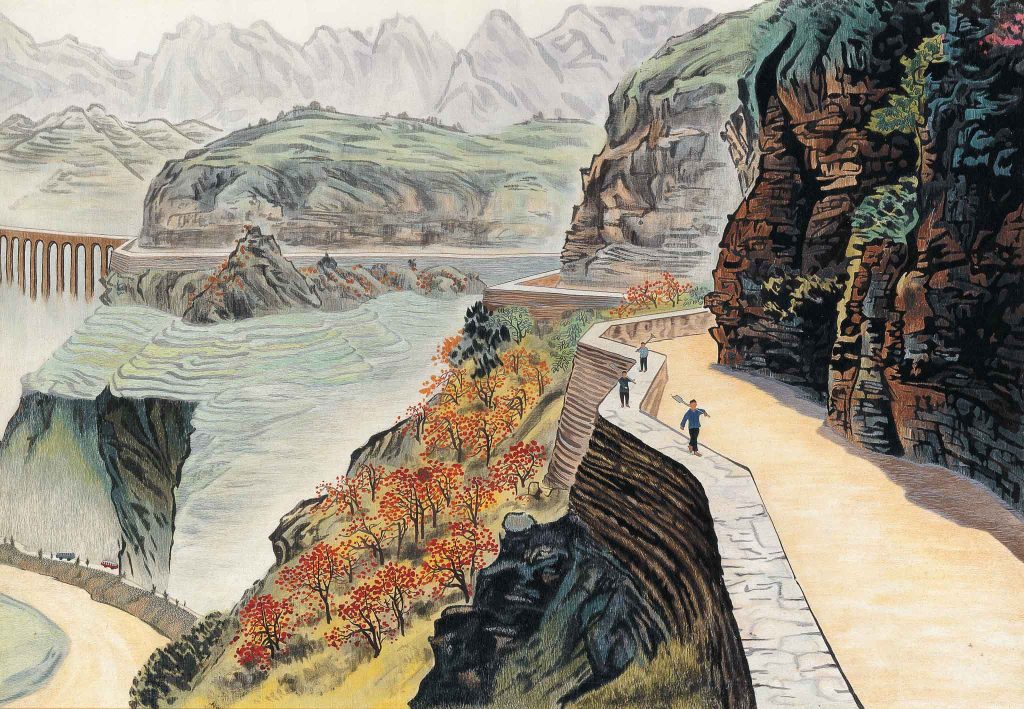

27.紅旗渠水繞太行

湘繡,湖南湘繡廠

含框 86.5 × 118.5 cm,1972

為解決長年旱災困擾,中國河南林州市於1960年代啟動「紅旗渠」興建工程,集結人民力量,在太行山絕壁上鑿壁開渠。湖南湘繡廠繪畫人員前往當地寫生,並據此創作繡稿與繡品。畫面前景的勞動者手持鐵鏟、赤腳行走在興建的渠道上,身旁盡是陡崖峭壁;遠景的山連綿起伏、壯闊無邊,呈現出人類企圖征服自然的景象,也再次體現當時藝術服務政治的創作邏輯。作品採平針、摻針等傳統技法繡製。

28.九龍飛騰.蟠桃壽帶

湘繡,湖南湘繡研究所 設計:李欣中、羅梓彬等

180 x 250 x 13 cm,1986

這是一件融合傳統刺繡與現代設計思維的創作,呈現雙面主題:〈九龍飛騰〉與〈蟠桃壽帶〉。正面〈九龍飛騰〉以日本錦緞為底,布面自帶紅黃粉狀點與金屬光澤,設計者以工筆畫筆法構圖,搭配鬅毛針、摻針和平針等傳統技法,繡出九條神龍騰空翻飛、祥雲盤繞的宏大場景,龍身若隱若現、動勢流暢,展現磅礴氣勢。色彩上以金龍、白雲、紅珠組合,與底布光澤交融,呈現壁畫般莊嚴與油畫般厚重的視覺效果。背面〈蟠桃壽帶〉風格轉為樸實民俗,運用墊繡與貼繡,使桃實凸出、樹幹立體,再以盤金繡勾勒樹葉與壽帶,強化裝飾趣味。構圖密實,展現一種有意為之的稚拙美學。繡屏外框以土家織棉包邊。全作在圖案、技法與材質上的整合,展現了刺繡藝術從單一工藝走向整體設計的轉變與突破。

29.繡羅素〈少女捻櫻〉

蘇繡,蘇州刺繡研究所

含框 61 × 61 cm,1990年代

此件繡品原作藏於法國羅浮宮,為英國肖像畫家約翰.羅素(John Russell)的粉彩畫作品。繡師以不同針法呈現人物與背景的色彩變化:少女的皮膚與服裝以平針處理,頭髮則運用長針與短針交錯的技法,突顯髮絲柔韌飄逸;多種交叉針法則運用在背景色彩的營造上。此類融合西洋油畫透視與光影變化的繡品,深受中國近代刺繡改革者如沈壽、楊守玉等人影響,他們在留學與文化交流中,借鏡西方藝術的觀念與技法,發展出創新的「仿真繡」與「亂針繡」等,以刺繡模擬繪畫質感。

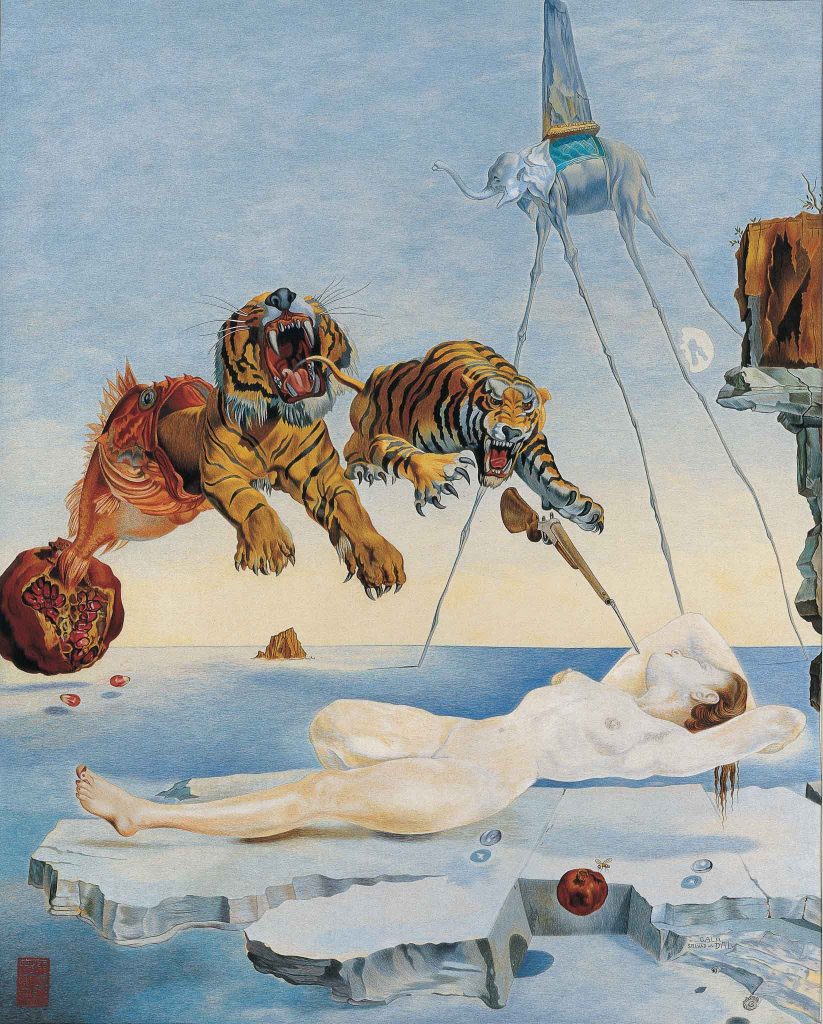

30.繡達利夢醒前一秒

蘇繡,盧門建英繡莊

含框 101.5 × 86 cm,1990年代

此繡品原作為西班牙超現實主義畫家薩爾瓦多.達利(Salvador Dalí)的油畫作品。畫面主角為達利的妻子卡拉,她赤裸著的身體悠悠地漂浮在一塊岩石上,毫無防備地進入深沉的夢境中。她的身旁懸著兩滴水珠與一顆石榴,石榴在基督教的象徵意涵中,經常與生育、重生有關;而在畫面左側,張著大嘴的魚從另一顆碩大的石榴爆裂而出,魚口中則又衝出兩隻咆哮的猛虎與銳利刺刀,似乎即將在下一秒刺向沉睡中的卡拉。繡品絲線的色澤運用格外講究,色階過渡柔和,宛如畫筆渲染的油彩質感。