BACK

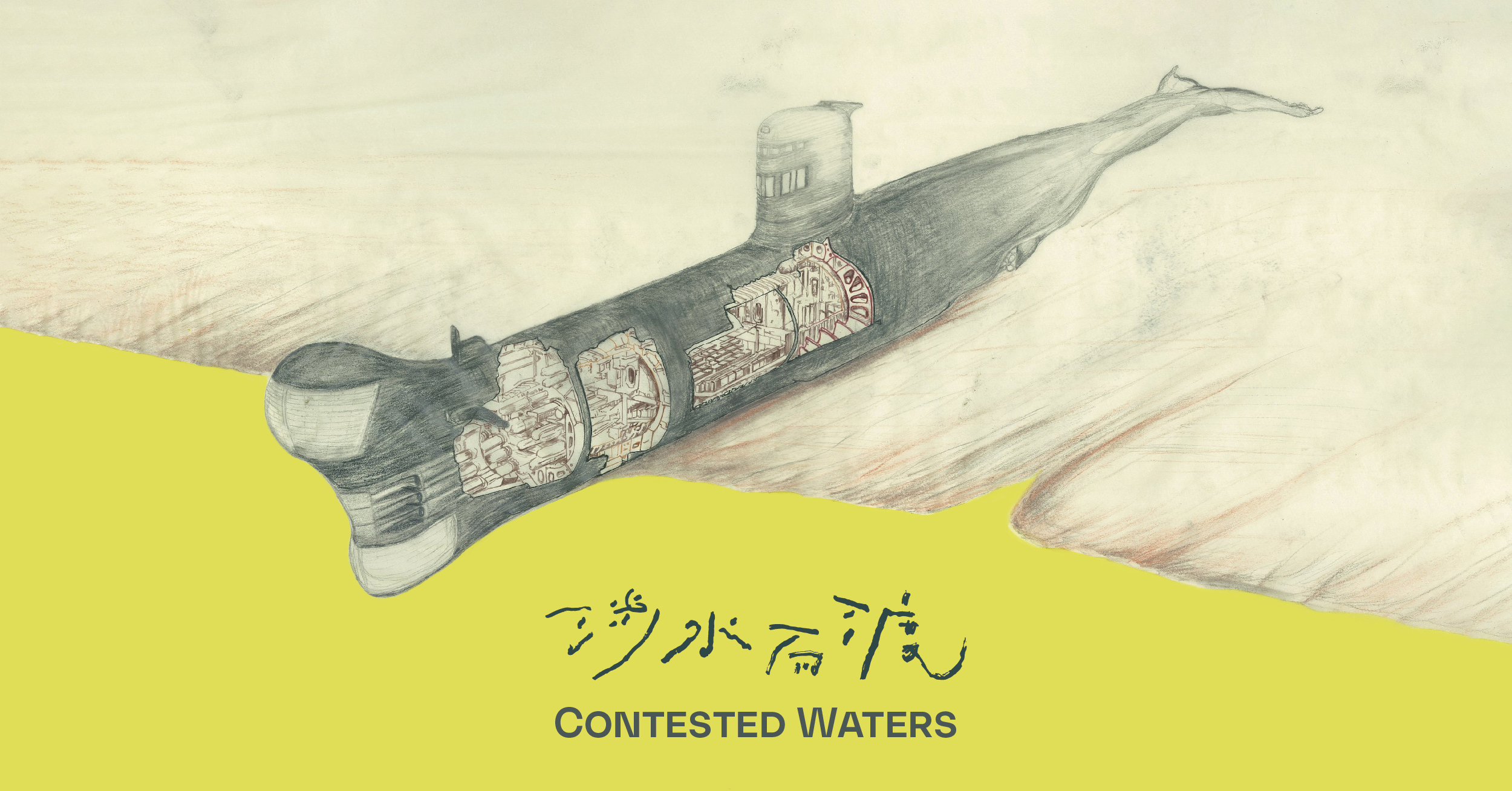

《涉水而渡》水未來主義工作坊介紹與回顧|威尼斯

【工作坊簡介】

《涉水而渡》是一個橫跨台北、高雄、與威尼斯的跨國展覽合作計畫,探討在高度地緣政治摩擦的時代,水被領域化、軍事化、資本化,並因此陷入無以為渡。儘管如此,《涉水而渡》計畫還是試圖與台灣、芬蘭、與威尼斯當代視覺藝術工作者與藝術團體,一起接近穿越水生麻煩的各種可能性。在這些朝向水未來主義的試探中,我們探問返回水宇宙的當代視覺藝術,與合作型人類世藝術的新形式。

2024年10月的「水未來主義」工作坊,在台灣陽明交通大學文化研究國際中心「多物種正義」研究群支持下,與 威尼斯 S.a.L.E. Docks藝術團體和威尼斯大學環境人文學程合作,匯聚台灣、義大利與印度的藝術工作者、生態學者與批判地理學者、威尼斯女性主義城市行動者、以及義大利「反大型郵輪運動」運動參與者,進行為期兩天的瀉湖水道體感走讀、行船、濕地生態探索、創作、研討、植栽,以貼近變化中的瀉湖城市環境感知,朝向新型態瀉湖未來設計的跨領域合作可能性。

【活動資訊】

時間|2024年10月11-12日

藝術家及學者|温思妮、Ranjit Kandalgaonkar、Domenico Napolitano(Sec_)、Francesca Tarocco等

策展人|謝一誼

地點|威尼斯S.a.L.E. Docks藝術空間

【工作坊回顧】

作者|李嘉霓(陽明交通大學亞際文化研究碩士生)

謝一誼(Contested Waters 涉水而渡 策展人)

工作坊第一天上午,台灣藝術家温思妮呈現近年來,她與菲律賓藝術夥伴Russ Ligtas共同發展的水域軍事化藝術計畫。温思妮首先以以在場的熱茶,連結工作坊朋友們,各自在場的液態身體;接著以數段表演錄像,向我們揭示戰爭對於人、海洋、身體、思緒,對不同海域與地域的生存狀態,所帶來的綿密生命效應。

這個表演性的作品,連結了分隔兩地的藝術家——當時,温思妮位於日本石垣島,而 Russ 則在面對黃岩島的菲律賓邦阿西楠。儘管相距一千公里,兩人依然在同一片海裡,選擇在每天同一時刻,於各自的海岸邊同步進行高度概念化的表演行動:反覆用刀劃開海洋、對紅樹林輕聲哼唱兒歌、以及朝英雄雕像擠壓氣泡紙……透過這些象徵性的行動,探索近來軍備升級中諸島的歷史交纏。

工作坊第二天壓軸的噪音聲響表演,邀請到對戰後機器的數位化轉型有深入研究的藝術家 Domenico Napolitano,現場演出了身體與器材的接觸轉換所發出聲響,更將磁帶聲響(Analog sounds)、數位聲響(Digital sounds)和已錄製的環境聲響巧妙交織。策展人解釋以噪音表演作為結尾,是因為她早在2022年就與幾位藝術家嘗試發展環境聲響的美學路徑。他們在淡水河和宜蘭沿岸進行水下錄音和環境錄音,透過「Sonic Sensing」,探索和思考環境作為媒介(Environmental as media)的可能性。

追溯噪音藝術的起源,不得不提到義大利未來主義藝術家Luigi Rusolo。他在1913年發表了具有劃時代意義的《噪音藝術宣言》(The Art of Noises),並與助手共同發明了一種能產生單頻聲音的裝置。Rusolo與其同期的這些未來主義者們相信,「synesthetic」是綜合性的聯覺體驗,不僅涉及聽覺和視覺,更包含其他感官和精神層面。在現代主義的藝術脈絡下,Rusolo的《噪音藝術宣言》可謂是最早提出藝術與環境的緊密連接性。他提到噪音其實是一個環境,噪音作為一個美學形式,它可以幫我們更接近現代性中的環境。

工作坊以噪音表演為壓軸,帶出策展人對人類世藝術的論述和取向。對策展人謝一誼而言,在眾多現代主義美學形式中,噪音音樂率先擺脫了浪漫主義對自然和諧的描繪,轉而直面環境中的嘈雜與紛亂。然而,這些反實證主義的未來主義者,雖然強調科學、美學與哲學的結合,對藝術、設計乃至社會產生了深遠影響,但我們也不能忽視他們與法西斯政治意識形態之間的關係。

工作坊的另一位孟買藝術家Ranjit Kandalgaonkar 將個人對於船運產業的了解與對未來性的想像結合,創造出具未來主義形式和美學意向的作品。Kandalgaonkar擅長運用大量的檔案(archive) 關注拆船業,是一種「speculative archive」的創作。

工作坊第二日上午,則由威尼斯的在地組織Fie A Manetta(意思:教女孩開船)帶領參與者航行威尼斯潟湖裡當地常民前往休憩閱讀的小島,水路上也深入體驗在地「反大型郵輪運動」,如何積極地從潟湖與海洋生態的角度,切入過度旅遊帶來的傷害。Fie A Manetta的朋友也提及,對於多處水深僅一公尺高的潟湖生態,過度旅遊在威尼斯帶來繁忙的水路交通,讓平靜的潟湖大浪四起,排擠一般常民的小船,不僅造成小船的危險,更引來潟湖內針對偏遠生態小島的開發企圖。

印尼雅加達的藝術家Tita Salina & Irwan Ahmett的《與我所恨的人在同一艘船上》(On The Same Lifeboat with Those I Hate),為工作坊首日帶來具顛覆性的結尾。這件作品不僅結合了威尼斯在地元素,更與Domenico現場的合作,持續進行美學對話。而Irwan更以跳入海水的行動,深刻反映出在當代社會的日常,人們所面對的自我審查、日常枷鎖的問題。和過去一樣,Irwan在每次表演結束時會以去除外在的枷鎖、自我審查的舉動,重新再去獲得某一種的往前的力量。

工作坊首日(11日)下午,視覺文化與媒體理論博士生Bruna Bonanno 帶領大家進行了 「Wet Mapping」。透過剪貼、重組「Aqua scene」中重要當代環境人文文本,邀請參與者共同創造一張嶄新的地圖,透過重構地圖,重新想像、思考我們和世界的關係。Bruna Bonanno也是跨領域團體「salmastra」的共同創辦人,該團體致力於與義大利西西里島漁民社區合作。

2024年10月工作坊結束十天後,策展人收到了一封長詩,作者是工作坊義大利參與者Ada Demetra,在當時由策展人帶領進行的一場集體潮濕書寫活動中,啟發的詩作。潮濕寫作為一種形式,讓以環境人文領域的學生,重新以體感和美學的形式,探索在自己身體內在、以及超越我們個體的各種潮濕連結。這些工作坊綿延的詩與思緒,也帶領我們在涉水而渡的過去與未來,在當代錯綜複雜的水域政治裡,持續泳渡、對話、連結。

延伸參考鏈接:

主視覺藝術|Ranjit Kandalgaonkar, Kalvari Class

主視覺設計|張雅柔

贊助單位|

財團法人國家文化藝術基金會、財團法人邱再興文教基金會、信源企業股份有限公司、雄獅鉛筆廠股份有限公司、教育部高等教育深耕計畫、國立陽明交通大學人文社會學系與文化研究國際中心「多物種正義」研究群、國立陽明交通大學人文社會學系暨族文所

日期|2024年10月11-12日

藝術家&學者|温思妮、Ranjit Kandalgaonkar, Domenico Napolitano (Sec_), Francesca Tarocco等

策展人|謝一誼

地點|威尼斯 S.a.L.E. Docks 藝術空間

計畫網站(報名連結)|https://www.contestedwaters.com/